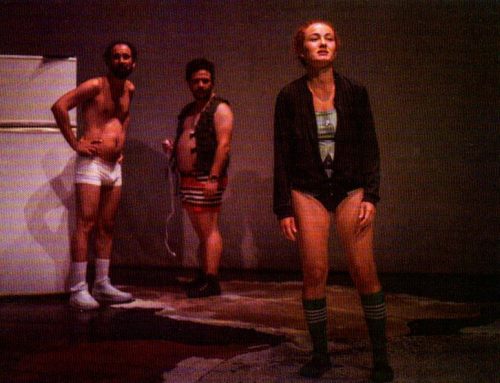

Texto sobre o espetáculo Branco: o cheiro do lírio e do formol, escrito por Welington Andrade (revista Cult)

O espetáculo Branco: o cheiro do lírio e do formol, com texto de Alexandre Dal Farra e direção do próprio dramaturgo e de Janaina Leite, é uma obra em arabesco, que entrecruza, em suas linhas e ramagens, o conceito de profanação de Giorgio Agamben com a imagem do caráter destrutivo de Walter Benjamin – autores que também estão na base formal, como o próprio Dal Farra já evidenciou, da criação da trilogia Abnegação. Branco é uma experiência crua e violenta, que punge o nervo de uma mentalidade e de um comportamento enraizados desde sempre em nossa vida social, não somente com o sentido de espicaçá-lo, feri-lo ou furá-lo, mas ainda com a ideia de provocar-lhe um estímulo de tal ordem que o incite a expressar novas tensões. Texto e encenação procuram o tempo todo desativar os dispositivos retóricos e sentimentais do racismo para transformá-los “em meios puros” (Agamben), fazendo igualmente com que tais dispositivos se precipitem em “ruínas, por causa do caminho que passa através delas” (Benjamin). A negritude para o dramaturgo é uma questão oca, vazia, se não for devidamente compreendida pelo viés da alteridade que lhe é intrínseca: a branquitude.

Um arabesco também se faz com rabiscos e garatujas, e a marca pejorativa aqui se converte em qualidade. Há três camadas discursivas na peça que parecem esboços de algum traçado maior, que, entretanto, jamais se apresenta como plenamente cheio. Alexandre Dal Farra é o escritor e dramaturgo das formas lacunares, da hesitação significante, da incompletude de significados – recursos esses dispostos a expressar a “forma disforme do todo”, segundo a apurada definição de Tales Ab’Sáber. A primeira camada trata de uma família de classe média, sobre a qual paira uma atmosfera de mal disfarçada disfuncionalidade, formada por um menino, seu pai e sua tia, que vivem situações banais (muito próximas do insólito, a bem da verdade), um dia transformadas em uma ocorrência excepcional – ligada à parte exterior da casa em que vivem – que atinge os três. A segunda camada dá conta de radiografar o próprio processo de criação da peça, constituindo um exercício de metalinguagem, que se “desregula” em autocrítica. A terceira, uma espécie de experimentação cênica de crítica genética, recupera fragmentos de outros textos escritos ao longo do processo de criação do espetáculo.

Cada um dos planos disputa entre si o sentido do racismo, mas não o conhece por inteiro. O racismo em Branco é uma espécie de Odradek, o estranho ser kafkiano “extraordinariamente móvel e impossível de ser pego”, cuja finalidade não é outra senão causar tribulações aos pais de família. Não à-toa, a célula familiar é o centro do espetáculo, cuja mola dramática é asperamente desconstruída pela pressão que os outros dois planos exercem sobre ela, evidenciando a multiplicidade de vozes narrativas que fracassam todas juntas, pós-dramaticamente, no objetivo de se apropriar do discurso sobre o racismo como um consenso anônimo e indiscutível. Não há a exposição de mecanismos que compreendam o ajuizamento universalizante que os brancos fazem dos negros. Tampouco há o aliciamento destes para a causa da própria negritude. O que o espetáculo problematiza é bem mais do que isso: uma ousada tentativa de abrir a possibilidade de novos usos do teatro e da palavra proferida em cena. Em tempos de discussões histéricas sobre lugares de fala e apropriações culturais, não parece pouco razoável aquilo a que o espetáculo publicamente se propõe a dar plasticidade.

O regime de percepção a que o espectador é submetido durante a experiência diz respeito à subversão do teatro como lugar do primado da inteligência e do refinamento cultural. O incômodo é notório, seja pelas pequenas representações de violência que ocorrem de tempos em tempos (assumidamente teatrais, o que lhes intensifica o caráter desagradável), seja pelo grau de acentuado ritualismo com que as cenas pretensamente dramáticas se dão. Seja ainda pelos discursos um tanto quanto desnorteadores, que parecem apontar para o fato de que, enquanto o tempo da razão escorre diante de nós, o movimento do que é vivo – e que por isso mesmo ainda não tomou forma na vida social – segue seu curso, independentemente de nós.

A perspectiva da presença de um cadáver no meio de uma sala de velório, conforme postula o texto –presença esta que é peculiar justamente por indicar aquilo que não está mais – explica a morbidez e a força sinistra que exalam de todo o espetáculo, cujo aroma está tão bem descrito em seu subtítulo. É preciso que o cheiro do lírio e do formol empesteie a fantasia que o branco há muito tempo produz sobre si mesmo e sobre o outro. Fantasia, nunca é demais lembrar, priva do mesmo étimo de fantasma. Depois da escravidão, o branco é por demais civilizado para desejar a aniquilação do negro; mas tal empenho de civilidade não impede que a existência do negro o atormente. “Branco: o cheiro do lírio e do formol” é uma experiência que converte fantasia em fantasmagoria. Que terrifica o excesso de diz-que-diz das prosas que, cotidianamente, nos são vendidas como verdades.