Texto sobre o espetáculo Branco: o cheiro do lírio e do formol, escrito por Michele Rolim (site Agora Crítica Teatral)

Criar um espetáculo sobre o tema racismo é complicado. Se a tarefa for executada por um branco, então, torna-se espinhosa. O dramaturgo paulista Alexandre Dal Farra assume o risco na peça Branco: o cheiro do lírio e do formol, que estreou na 4ª edição da Mitsp. Ao longo dos 100 minutos da encenação, percebemos que o espetáculo não fala prioritariamente sobre racismo, mas sim sobre o processo de tentar falar disso.

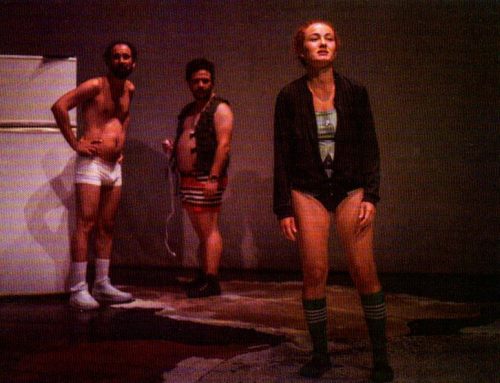

O modo e o meio de tratar do tema fogem do convencional e, ao final, se revelam um exercício poético de reconhecimento do outro. Dal Farra, acompanhado pelos atores Clayton Mariano, André Capuano e Janaina Leite (que também assina a direção com Dal Farra), todos já parceiros de trabalho, expõe suas fragilidades e sua busca durante o processo de criação para alcançar um texto final da peça. O autor e encenador, que atua no Tablado de Arruar, é conhecido por textos contundentes como “Mateus, 10”, que recebeu o prêmio Shell de 2012, e também pela trilogia “Abnegação” (“Abnegação I”, “Abnegação II – O começo do fim” e “Abnegação III – Restos”). Ao longo da criação do texto, os negros Eugênio Lima, José Fernando de Azevedo e Mawusi Tulani foram convidados para funcionarem como provocadores opinando sobre os textos.

Até se chegar ao texto que está no espetáculo – não necessariamente ao texto final, já que essa obra parece estar em constante movimento -, foram escritos outros dois textos, testados frente a diferentes públicos. A recepção de parte dos provocadores não foi boa, e os textos foram classificados de racistas. O primeiro deles, intitulado “Ele escreveu uma obra sobre negros”, mostrava o enfrentamento do autor com seu próprio racismo na forma de um diálogo com o irmão e o primo. O segundo, “Tio, Mãe, Filho – passeio por propriedades”, optou por uma escrita no formato dramático mais convencional para apresentar uma família disfuncional e denunciar o preconceito racial de forma muito mais sutil.

Da terceira tentativa surgiu o texto da peça que estreou na MITsp. É uma mistura de três planos. No plano principal, ao mesmo tempo em que suas imagens são projetadas em uma tela, os atores e o próprio Dal Farra usam um microfone para dar voz às tentativas e às dificuldades que o autor passou para falar sobre racismo e preconceito e para atingir o reconhecimento do seu próprio racismo. Há uma sensibilidade na descrição e detalhamento de todo esse processo. O segundo plano é dramático, envolvendo diálogos de uma família composta por pai, filho e tia que expõem a incomunicabilidade entre eles. Já o terceiro plano se refere a fragmentos e vestígios dos outros dois textos.

A fusão dessas três camadas marca uma dramaturgia sem concessões, que provoca o espectador a refletir permanentemente. Onde se esconde o seu racismo? Que espaços reservamos para o outro? Quando reconheceremos de fato o outro? Por onde passa a resolução de um problema que nós brancos criamos? O que eu tenho a ver com tudo isso?

Nem bem cessaram os aplausos e o espetáculo ganha outra camada quando uma intervenção tomou conta da Sala Jardel Filho, do Centro Cultural São Paulo. São secundaristas que gritam frases e contam histórias sobre as ocupações nos colégios. Mais um ato de resistência, de reconhecimento e de reivindicação de direitos básicos, como educação, em um país pós-colonial escravocrata. Essa mobilização de jovens nas escolas indica mudanças profundas de uma geração. Mudanças essas que podem refletir em uma maior igualdade de classe, raça e gênero.

Essa ação, incorporada ao acontecimento teatral, dá outra dimensionalidade ao espetáculo. Durante a intervenção, meu olhar se cruza com o de uma menina que diz: “durante a ocupação no meu colégio, percebi que não precisava mais alisar o meu cabelo e por isso estou agora com ele raspado assim, porque quero ele de volta como era”.

O que ela está me dizendo? Eu realmente compreendo? Assim como o processo de criação de uma peça, a desnaturalização do racismo existente na sociedade deve ser um gesto inacabado. Na vida, como na arte, é preciso destruir para construir. Um exercício que acumula tentativas e erros, mas até por isso um exercício indispensável e permanente para nós brancos. Um exercício que implica necessariamente a morte e o reconhecimento da morte de um velho mundo. Assim como o autor, me pergunto: o que de mim terá que morrer para que possa existir espaço para o outro?