Por Óscar Cornago (CSIC-Madrid)

Este texto lo escribí recién llegado a Madrid, de vuelta de la MITsp, todavía en caliente. Recuerdo que tuve que dejar la sala donde estábamos haciendo las devoluciones críticas al final de la Mostra antes de tiempo para tomar el avión. Leyéndolo ahora, meses después, veo que las huellas de esa inmediatez se dejan notar por todas partes, incluida la redacción. He preferido no corregirlo. El tema al que apunta, lo que Bourdieu denomina el arte como campo cultural, que en este caso sería el teatro como campo cultural, es complejo y apenas queda esbozado. Entiendo que toco cuestiones que darían pie a un largo debate. He continuado trabajando sobre este tema, aprovechando el punto de partida de la MITsp, para un artículo más extenso que saldrá en la Revista en Investigación Teatral de la Universidad Veracruzana en México, al que remito al lector que quiera consultar una versión más acabada de este ensayo.

—

Tiempo de silencio es el título de una novela de Luis Martín Santos. Publicada en 1962, constituye uno de los hitos literarios de una España que recién había pasado el ecuador de la dictadura militar y trataba con más ganas que fe en encontrar visos de cambio, una luz al final de un túnel que no era fácil de vislumbrar. El silencio en la dictadura era la otra cara de una violencia que se imponía a base de gritos y fusiles. Hoy el poder solo recurre a las armas cuando no encuentra otra salida para sostener unos sistemas de producción que desde los años sesenta han desarrollado modos más complejos de imponerse; el de hoy es un poder sin rostro y sin uniformes, un poder incorporado en el lenguaje, en las actitudes y hábitos de todos los días, en los modos de trabajar y vivir, en las formas de pensar y reaccionar. Estos sistemas de poder, que sostienen al mismo unas formas de trabajar y producir, no son ajenos al mundo del arte y la cultura, igualmente dependientes de unas vías de circulación del dinero que los hace posible, integrándolos en un tablero común de juego cuyo ganador es el que obtenga mayor visibilidad, rentabilidad, productividad. Formamos parte del mismo sistema que queremos cambiar; jugamos al mismo juego, con las mismas reglas, aunque con distintos objetivos; utilizamos unos modos de producción cultural para denunciar la propia dinámica de esas formas de producción que dejan ver unas cosas para ocultar otras. Es la teatralidad de los medios de producción, la teatralidad de los circuitos y las redes, de una economía de los encuentros e intercambios que se suceden cada vez con mayor rapidez; todo ocurre aparentemente a la vista, todo se hace público, todo es urgente, y sin embargo todo aspira a una suerte de normalidad que niega la anormalidad en la que nos movemos, un sistema de exclusiones impuesto con una violencia que de tan visible pasa a ser invisible, de tan productiva corre el riesgo de ser completamente improductiva. Ocupar los espacios de producción, ocupar los teatros, centros culturales, auditorios y salas de exposiciones, implica hacer un uso disfuncional de estos, utilizarlos al tiempo que se inutilizan para los usos ya previstos con el objetivo de abrir otras formas de circulación del capital, del arte y el conocimiento, de las actitudes y los afectos.

Plantear el teatro como un lugar de encuentro es uno de los mitos desde los que se tratar de dar sentido al hecho escénico. El encuentro se convierte en un discurso que remite a unos orígenes — siempre proyectados desde algún presente— desde los que volver a encontrar sentido a un rito cultural y artístico como el teatro que, como cualquier otro acto cultural, corre el riesgo de perder una potencia crítica que permita seguir pensándonos y actuando en el mundo de hoy. Pero la modernidad, como bien sabemos, no nace de un mito, sino, en todo caso de la ruptura de los mitos, o como dice Jean-Luc Nancy, de la suspensión del mito, lo que traducido al ámbito escénico, que el filósofo francés no por casualidad también toma como punto de partida para entender la fisura sobre la que se construye nuestra época, daría la suspensión del encuentro, o al menos la pérdida de la aparente evidencia con la que una y otra vez tratamos de sostener el mito del teatro como lugar de encuentro, convivencia, intercambio, experiencia colectiva, comunidad y un largo etcétera de términos que pueden valer para todo y para nada.[1] Si atendemos al origen de la escena, no ese supuesto origen en algún momento remoto de la historia, sino a la raíz originaria que lo alimenta como acontecimiento presente, no es difícil constatar que la escena comienza no con un acto de comunidad, sino más bien lo contrario, con una quiebre de la comunidad, o al menos con una toma de distancia con respecto al grupo. Alguien se separa del grupo para dirigirse a él convertido en un actor. Esta acción fundacional convierte el grupo en público y el espacio en escena. El origen del teatro no tiene que ver entonces con el encuentro, sino antes aún, con el desencuentro y a partir de ahí, en todo caso, con la posibilidad del encuentro. Un encuentro que no podemos aceptar ya como algo dado, una especie de evidencia natural, sino al contrario, el encuentro como una imposibilidad escénica que en algún momento fugaz se hace posible, esas son las comunidades efímeras de las que nos habla el arte como práctica social que quiere ser política sin serlo.

El mito del encuentro ha venido a sustituir al de la representación como forma de dar cuenta del hecho escénico. Si bien ambas perspectivas se solapan por encontrarse en la raíz de la modernidad, el agotamiento de la crítica de la representación a partir de los años sesenta y setenta ha dejado paso a la perspectiva del encuentro; esta conlleva un imaginario y un tipo de prácticas distintas de las que venían ligadas a la discusión sobre los límites de la representación. Si la crítica de la representación dio lugar a un abanico de posibilidades escénicas que ponían distancia con respecto al modelo teatral dramático basado en la puesta en escena de un texto, y cuya denominación más difundida ha sido la del teatro posdramático, la crítica del encuentro supone un paso atrás con respecto de la representación, supone preguntarse no ya solo por la construcción interna del edificio de la representación, lenguajes, códigos, estructuras formales, sino por el lugar en el que tiene lugar, el modo como se comunica, su relación con el entorno. Se trata de una perspectiva pragmática que ha venido desarrollándose con fuerza durante la II mitad del siglo XX no solo en el ámbito artístico, sino en otros ámbitos como lingüística, filosofía, sociología o la crítica cultural en general, y supone un alejamiento con respecto a los enfoques formalistas, estructuralistas o semióticos que han ocupado buena parte de la teoría del arte y el teatro desde los años veinte hasta los años setenta.

En la escena, esta dimensión pragmática —quién habla, desde dónde se habla, para quién se habla— se traduce, como no podía ser de otro modo, en una mayor atención al espacio convertido en un lugar de representación, en una posibilidad de encuentro y, por ello, también de desencuentro. Este espacio no es ya únicamente el espacio de la escena, tampoco se reduce al espacio ficcional construido por la obra, sino al conflicto, ruptura y distancia entre este y el espacio real del teatro, sala o calle donde se realiza la obra. Atender únicamente al primero, es decir, al espacio proyectado desde el mundo ficcional, llevaría nuevamente a limitarla a esa dimensión ideal del teatro como encuentro, sin posibilidad de salir de ahí para replantearla desde un ámbito de ocurrencia más amplio desde el que la obra pueda ganar una dimensión crítica y una potencia estética que nace del contexto en el que opera. Abrirse a los entornos en los que trabajamos implica hacerse cargo de una posibilidad de representación y encuentro que no es únicamente la que proyectamos desde la escena, sino aquella de la que formamos parte tanto actores como público, gestores, productores o asistentes. Por defecto de representación, como de encuentro, lo que tenemos no es otro tipo de encuentro, sino una yuxtaposición de cuerpos de las que va a dar cuenta el propio espacio de actuación en el que nos encontramos en función del rito cultural en el que estamos tomando parte. Hay una historia por encima de nosotros que se hace cargo de nuestro presente y que identifica lo que hacemos por medio de etiquetas como arte, obra de teatro, conferencia, mesa redonda, capturando sus posibilidades; es esa la historia con la que hay que dialogar.

Desde esta perspectiva contextual la obra queda confrontada con un espacio abierto de inestabilidades que está más allá de la propia obra: el lugar en el que ocurre, el entorno cultural, social y político que la rodea, el marco o programación donde se encuentra y por supuesto el público frente al cual se presenta. La obra de arte, que por un lado, desde su nacimiento en el siglo XVIII como una realidad intelectual específica buscó su autonomía formal, trató, por otro lado, como reacción a este primer movimiento, superar las distancias y límites que la separaban del campo de experiencias inmediato que le da sentido. Como reacción a esta segunda dinámica, se entiende aquella definición del arte de Lygia Clark, que Suely Rolnik recordó durante su intervención en las mesas críticas, como la creación de unas condiciones para que tenga lugar una experiencia. La obra ya no es solo la obra, sino lo que ocurre a través de la obra. Esto implica considerar las prácticas artísticas no solo desde su impulso de alcanzar una cierta autonomía formal, sino al mismo tiempo desde su deseo de confrontarse con un espacio abierto y desconocido, que es el medio al que se expone, y que en el caso de las artes escénicas se hace más visible aún. El cuestionamiento del encuentro, traducido en un necesario desencuentro desde el que se abre la posibilidad de un encuentro como forma estética crítica, nace a partir de esta fisura entre la escena y el público, el que hace y el que mira, el arte y la sociedad, o el espacio de lo sensible y la política.

Aplicando esta misma perspectiva a la MITsp, podemos decir que una Muestra no es solo una Muestra, sino la posibilidad de que ocurran otras cosas, la apertura de formas singulares de desencuentro desde las que replantear la posibilidad del encuentro como espacio de desplazamiento, crítica y acción. El primer desencuentro de esta edición de la MITsp se hizo evidente desde el comienzo, ya en la inauguración, antes incluso de que diera inicio la primera obra. Aunque para cualquier persona que hubiera seguido la vida cultural en la ciudad de São Paulo durante este año se hacía evidente el desencuentro en cuestión, fue bueno que esto se expresara abiertamente, no solo desde los escenarios y las obras programadas, sino desde la misma platea a través de los gritos de protesta en contra de las representantes políticas que las distintas administraciones públicas habían enviado al acto inaugural de la MITsp, como si fueran aquellos actores-marionetas de Kantor enviados al frente de un escenario habitado por muertos, solo que en esta ocasión el público decidió responder a la representación, dejando sentir la distancia entre un espacio y otro, entre el espacio de la política oficial, en este caso, y el espacio de los trabajadores del mundo teatral.

Esta fisura política, con una clara repercusión económica, ha recorrido de alguna manera toda la Muestra expresándose en forma de otros muchos desencuentros, no ya directamente políticos, aunque el tono de resistencia y el deseo ante todo de continuidad que ha tenido esta edición, producida en 45 días —como recordó el equipo de producción en la discusión final a raíz de estas devoluciones críticas— delimita un contexto y unas condiciones de trabajo que difícilmente pueden obviarse a la hora de discutir otras dimensiones del Festival o de las obras que se presentaron, de las mesas de discusión o talleres, por distantes o ajenos que fueran a este contexto general de crisis y resistencia desde el que se planteó la producción de todo el evento.

La primera obra de la programación, del director belga Alain Platel para la compañía de ballet C. de la B., utiliza el imaginario de las bandas municipales y grupos locales de música para expresar un deseo de comunidad atravesado por la imaginación y el desorden, el deseo, el amor y el paso del tiempo. Una obra aparentemente abierta a momentos de ruptura y dispersión, pero claramente cerrada en cuanto espectáculo con un comienzo, un desarrollo y un final bien delimitados. La espectacularidad es un efecto estético que cierra la obra sobre sí misma, haciéndole ganar en autonomía formal lo que pierde en inestabilidad y apertura hacia fuera; es el principio por definición que convierte el trabajo cultural en producto comercial, algo que ya Guy Debord identificó en los años sesenta como paradigma del capitalismo y fin de la política. El espectáculo de C. de la B. es bonito, poético y rebosa melancolía, con todas las limitaciones que puede tener estos elementos aplicados al mundo artístico. Al final de la obra, ya con los saludos, se despliega dentro del escenario una bandera con el nombre de una banda local que había colaborado con el elenco belga, a la que se sumaron muchas otras pancartas que reanimó nuevamente el ambiente de protestas que se había vivido al comienzo. El paréntesis artístico que había supuesto Avante, Marche!, título de la obra que podría entenderse como un mensaje indirecto para la platea, se cerró y el desencuentro “espectacular” con la obra volvió a hacer sentir el desencuentro político, al que finalmente remite todo tipo de espectacularidad como expresión de unos límites ya asumidos por el ámbito cultural. Pero si hay algo que mantiene el espacio artístico con vida es el trabajo con estos límites y al mismo tiempo su desafío, transgresión y cuestionamiento. Dejar sentir las limitaciones de la obra, que reflejan finalmente el origen moderno del arte en esa burguesía emergente instalada hoy a nivel mundial, y darles la vuelta, ponerlos del revés, jugar con ellos y transformarlos en cualquier otra cosa que no parezca arte, teatro o danza, aunque por ello no deje de serlo más todavía, es lo que podríamos llamar la función política del arte.

Las otras dos grandes propuestas del festival que siguieron fueron las tres piezas del artista libanés Rabih Mroué, por un lado, y el trabajo de la directora alemana Susanne Kennedy con la Münchener Kammerspiele ¿Por Qué Enloqueció el Sr. R.?, por otro, inspirada en la película homonónima de Rainer Werner Fassbinder. Se trata de dos respuestas formales muy distintas, aunque nacidas ambas de un diálogo consciente con la escena como lugar de desencuentro que Mroué y Kennedy van a formalizar de modos diversos, dejando ver actitudes también diversas; un desencuentro elaborado en todo caso a través de un plano intelectual complejo que presenta la escena, en el caso del artista de origen libanés, aunque con residencia en Belín, como un espacio de imposibilidades, imposibilidad de la imagen, de los relatos o la memoria en tanto que construcciones que traicionan aquello de lo que quieren dar cuenta, e imposibilidad de encontrar algún tipo de coherencia entre acción y reacción, en el caso de Kennedy, o entre actuación y sonidos como dos niveles que aparecen disociados, o entre cabeza y cuerpo, o entre el ámbito social y el mundo de las emociones. El desenlace de la obra, siguiendo la película, es el asesinato compulsivo del Sr. R. de su esposa, su hijo y su vecina, expresado en tono cómico con el que el público libera toda la tensión acumulada a lo largo de la obra riéndose abiertamente. La coherente incoherencia formal de todo el dispositivo dramatúrgico no se lleva hasta el final, en su lugar la pieza busca una línea de fuga por la que terminar, en un acto final de incoherencia, traicionándose a sí misma como forma de ganarse al público, algo que el público en general parece que agradeció.

Muy distinto es el tipo de desencuentro con el público que plantean los trabajos de Mroué, un desencuentro que se muestra abiertamente a través de la ausencia de actores y un formato escénico que hace pensar antes en una conferencia que en una obra cuya teatralidad descansa justamente en su negación como teatro, un juego de desplazamientos aplicado al resto de los elementos discutidos en las obras, imágenes, relatos o recuerdos mostrados de tal manera que dejan sentir su dimensión igualmente escénica en tanto que construcciones pragmáticas elaboradas desde un presente que se comparte con el público. Este, que esperaba una obra de teatro, se encuentra con un “actor” cuya actuación consiste en una actitud de no actuación sostenida desde el principio hasta el final, no sin una cierta rigidez; una actitud alimentada, por otro lado, con un deseo de cuestionar ese mismo acto que escénico que está protagonizando, un deseo de hacer preguntas, de compartir y discutir, aunque esa posible discusión quede fuera ya de la obra como tal, aunque instigada por la propia obra, que deja en el aire numerosos interrogantes acerca de la realidad del teatro y de la posibilidad o imposibilidad de encuentro con aquello que las imágenes, los relatos y la memoria representan; interrogantes sobre la identidad, la realidad de la guerras actuales, la violencia y las formas como se transmite, las historias de vida, que acompañaron el resto del festival, aunque fuera desde esta perspectiva altamente intelectualizada, no en vano el desarrollo de las capacidades intelectuales, entendidas como espacio exclusivo para el pensamiento teórico, ha sido otra de las grandes formas de desencuentro en la cultura occidental.

Las siguientes formas de desencuentro pueden entenderse no como un desencuentro directo con el público, sino más bien con la obra como formato impuesto por una cierta instancia cultural o artística que podríamos identificar como una forma más de colonización, retomando uno de los discursos temáticos que ha servido de eje a esta edición de la MITsp. ¿El teatro como forma de colonización? Justamente fue también Rabih Mroué quien en otra obra anterior, ¿Quién teme la representación?, cuestionaba las formas teatrales impuestas en una determinada cultura, en este caso la cultura árabe, como las únicas posibles. En su caso la identificación con la modernidad artística occidental fue un modo de resistencia contra estas formas internas de colonización. Si no resulta difícil sostener la tesis del arte como forma de colonización desde el campo artístico en general, su planteamiento se hace aún más evidente si atendemos a la historia del teatro, una historia identificada con el desarrollo de un dispositivo de representación que ha ido adquiriendo un nivel cada vez mayor de abstracción hasta convertirse en una maquinaria para pensarnos como sociedad en función de unos ideales que contaron cada vez menos con las personas que los debían incorporar. De este modo, la obra teatral se convierte en una abstracción formal articulada a través de una serie de principios y fundamentos, criterios, estilos y escuelas, que se impone sobre el campo de experiencias que quiere expresar y que a menudo terminan asfixiando. A partir de esta crítica a la obra, y más aún, a la obra en el espacio en el que una instancia con frecuencia ajena decide que debe ser representada, más allá de la forma real que tuviera ese campo de experiencias, podríamos preguntarnos si este formato “obra” es el más adecuado para un proyecto como Branco: o cheiro do lírio e do formol, donde un grupo de actores blancos discute su legitimidad para hacer una crítica del racismo, para terminar afirmando los límites no solo formales del proyecto, sino también ideológicos. Si se trata de hablar de un proceso, de las dificultades que han ido surgiendo, de los posibles materiales que se han ido generando, y sobre todo de compartir más dudas que certezas, más apertura, intercambio, que afirmaciones, ¿no sería mejor olvidarse del formato “obra” y practicar otros espacios para un proceso de trabajo?

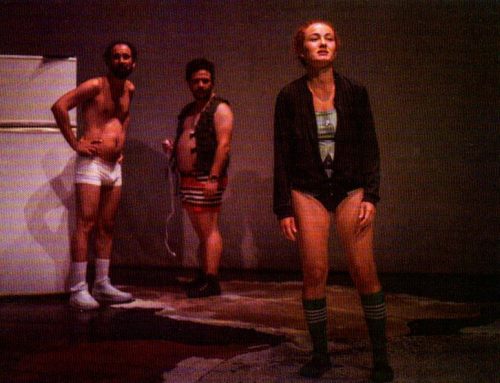

Salvando todas las distancias, al final de esta obra irrumpían en la sala un grupo numeroso de adolescentes gritando en actitudes desafiantes. El desconcierto inicial se apacigua a medida que sus cuerpos medio desnudos se van plegando a una coreografía al uso, a un lenguaje que les han enseñado. Retomando la pregunta anterior, ¿si quieren expresar ese complejo campo de experiencias que es la ocupación de un instituto de enseñanza secundaria por los propios estudiantes, no sería más coherente olvidarse de lenguajes aprendidos, incluso olvidarse del problema del lenguaje en general, y tratar de cuidar lo informe y contradictorio de un espacio colectivo de experiencia política vivido en plena adolescencia? Más allá de la tímida coreografía, la energía de esos cuerpos todavía sin formar dejaba sentir ese territorio sensible de constantes desencuentros que es la adolescencia, un territorio que todavía no está formado pero que ya siente la urgencia por tener que formarse y conformarse. ¿No es esa urgencia comparable con aquella que siente un colectivo de creadores cuando decide que tiene que “resolver” la obra porque se acerca el día del estreno? ¿No sería más productivo pensar en cómo sostener la obra sin resolverla, cómo profundizar en sus límites e incoherencias sin traicionarlos, en lugar de tratar de darles una forma, una dramaturgia, una coreografía que los salve como “obra”?

Pero el desencuentro más potente a nivel histórico, ya sea de historia política y económica, o historia del teatro, como algo que se sobreviene desde arriba sin tener como sostenerlo, es la propuesta de revolución presentada por un colectivo formado totalmente por negros, Legítima Defesa a raíz de la edición anterior de la MITsp, y articulada en torno al imaginario escénico del quilombo como espacio de baile, resistencia y organización, y basada en una adaptación libre del texto de Heiner Müller La misión, recuerdos de una revolución. La pregunta es cómo sostener este quilombo escénico, cómo darle realidad escénica a este acto de ocupación, en un espacio de la magnitud del Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer en el Parque Ibirapuera. El dispositivo escénico fue ganando en abstracción al tiempo que ganaba también en poder simbólico; esa misma abstracción es la que sostiene la lógica económica que atraviesa los espacios públicos y la relación con lo público. Los espacios públicos dejaron de ser lugares creados por el uso de la gente para convertirse en abstracciones geométricas, en una calculada operación de medidas e intereses que fueron dejando fuera de juego a esas mismas personas que los iban a habitar. Los espacios respondieron más a su valor de cambio, utilizando la terminología marxiana, que a su valor de uso. ¿Y no es el teatro uno de esos espacios simbólicos por excelencia, valorados más por aquello que parecen prometer que por el uso real que se hace de ellos? ¿En qué medida siguen los teatros funcionando como formas de colonización cultural? ¿De qué capital simbólico hace ostentación un tipo de arquitectura como la del Auditório Ibirapuera y de qué tipo de capital humano nos está hablando A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa? ¿No hubiera sido más sensato renunciar a ese imponente escenario, o en todo caso evitar su uso, clausurar la escena, plantear la obra en los alrededores, por fuera del edificio, para terminar conquistando quizá al final ese espacio de poder sin rostro que es la escena del capital financiero tan identificada con este tipo de proyectos arquitectónicos? ¿Pero son realmente esos espacios teatrales los que hay que conquistar, o están más bien en otros lugares de la ciudad los espacios de actuación a los que hay que mirar? ¿En qué medida siguen siendo los teatros espacios válidos para pensar y situarse frente al mundo?

Ntando Cele, la artista negra, performer, directora y cantante de Black Off y la banda de músicos suizos que la acompañan, parece tenerlo más claro. La revolución se puede hacer en un teatro, en una sala de exposiciones, en la calle, en una plaza, en un domicilio particular, en la estación de autobús o en cualquier sitio donde uno esté, lo único que hace falta es hacerse cargo de ese espacio, de las personas que hay alrededor, sacar la artillería y apuntar para todos los sitios. Si al final ninguna bala acierta, al menos lo habremos pasado bien, que si el mundo es trágico, no hace falta que sea también aburrido. Arte y no arte, teatro y no teatro, cabaret, concierto, activismo, provocación, música y humor, convierten el auditorio del Itaú Cultural en un club nocturno en su momento de máximo esplendor. Obviamente, el resultado no hubiera sido el mismo si la artista surafricana hubiera estado en el Theatro Municipal de Sao Paulo, donde actuaron C. de la B., o en el mismo Auditório Ibirapuera, pero algo sí quedó claro: hay que hacerse cargo del espacio, de dónde estamos, con quién estamos hablando, en qué barrio, en qué ciudad y en qué continente, para empezar a plantearnos el sentido de lo que estamos haciendo. El sentido de lo que hacemos, más aún si se trata de una acción colectiva como es cualquier obra escénica, no viaja con las obras, el sentido de cualquier trabajo artístico, pero especialmente de un trabajo escénico, se hace en relación y en conflicto con el medio que le rodea. Ser político no consiste en tener ganas de hacer la revolución, sino en entrar en un diálogo consciente, complejo y abierto con el entorno inmediato en el que se actúa. Es seguro que una obra, como A Missão, con vocación de hacer visible estos conflictos con los entornos de colonización en los que actuamos y nos movemos, cambiará mucho a medida que vaya entrando en contacto con otros espacios, quizás con una dimensión histórica más abarcable y fácil de identificar que la del Auditório Ibirapuera.

Es por esto también que el trabajo de Lia Rodrigues, Para Que o Céu Não Caia, no tiene el mismo sentido en el Centro de Artes da Maré, rodeado por las favelas del cerro de Timbau, o en el Sesc Belenzinho, donde fue presentado dentro de la MITsp; no es lo mismo y está bien que no sea lo mismo. El deseo de autonomía por parte de un trabajo artístico choca con la dimensión local que le dio sentido, con el espacio inmediato de experiencias en relación al cual se construyó. Esto no implica que las obras no puedan viajar, incluso las obras escénicas, pero sí obliga a cuestionar la necesidad compulsiva, sicológica y material, que nos obliga a permanecer en constante circulación y a una velocidad creciente que termina aniquilando cualquier sentido de presencia en relación a un entorno real. No digo que este sea el caso de Lia Rodrigues, solo planteo con esto el peligro de que las obras, sacadas de sus contextos, se conviertan en meros espectáculos para consumo de un público de festivales. Evidentemente, Para Que o Céu Não Caia es una obra que podría ser vista en cualquier escenario del mundo, pero que solo va a funcionar en aquellos donde el imaginario mítico que utiliza resuene como parte de esa cultura, que obviamente no es la cultura de la clase media urbana que asiste a este tipo de eventos, lo cual no quiere decir que no sea capaz de apreciarlo, pero la distancia entre el mundo propuesto desde la escena y el público es evidente: el desencuentro está servido. La pregunta es cómo sostenerlo para sea productivo no solo como planteamiento para realizar un trabajo de danza, sino de cara al mundo de afuera del que la obra parece aislarse radicalmente como parte de su investigación en un tiempo de los orígenes.

Ciertamente, es el tiempo la mayor causa de desencuentros, desencuentros con nuestro presente y desencuentro también con la propia vida a medida que se va acabando el tiempo biológico. El sentido de urgencia que las formas de producción imponen en relación a la gestión del tiempo lo ha convertido no solo en una condición humana, sino también política. La política pasa hoy por un modo de relacionarnos con un tiempo que nos supera y que parece obligarnos a adoptar una estrategia más de supervivencia que de vida en un sentido pleno. El mundo del trabajo se ha convertido en la expresión más patente de este sentimiento de superación y asfixia en relación a la vida, convertida básicamente en una vida por y para una necesidad de trabajo que nos capacita e incapacita a partes iguales. La obra de Lia Rodrigues propone un viaje a través de estos otros tiempos, sobre todo en la primera parte, cuando el público se ve confrontado con la presencia cercana, silenciosa y detenida de los cuerpos de los participantes embadurnados de olores de la tierra. La segunda parte consiste en una coreografía de grupo donde se pierde ese tiempo demorado y extraño con el que se abre la obra para recuperar unas formas de bailar más reconocibles como formato artístico.

El trabajo del director chileno Guillermo Calderón nos habla también de un desencuentro con los tiempos, no ya con los tiempos de los orígenes, sino con un tiempo histórico visto a través de una distancia generacional desde la que parece imposible recuperar el horizonte de las luchas políticas y la resistencia contra el fascismo y las dictaduras históricas que han jalonado el siglo XX y que terminaron por ser sustituidas por unas formas más refinadas de poder identificadas con la dictadura del capital financiero. Pero por otro lado, también está el desencuentro con los tiempos de la producción que obligan a hacer una obra detrás de otra, de modo que un ciclo de trabajos que comenzó, con Escuela, como una reflexión sobre el sentido y los modos de la violencia política se termine transformando en Mateluna en la denuncia de un caso particular de injusticia del que resulta difícil sacar una lectura a un nivel más colectivo. Quizá no sea este el propósito de la obra, aunque sí sea este tema el que ocupa la mayor parte de la pieza. En medio de este juego de desencuentros de un grupo de actores más o menos jóvenes tratando de entender, no sin una buena dosis de humor, sentimentalismo, ironía y por momentos incluso cinismo, aquellos horizontes de compromiso radical con la política, lo que sí se afirma a lo largo de la obra es la escena como un lugar de juego y canciones, de convivencia entre los actores, de emociones, trabajo y comunicación abierta con el público, buscando la mayor transparencia en la exposición del histórico de todo el proceso que ha llevado hasta esta obra. Esto no evita, sino al contrario, una extraña sensación de vacío… qué tiene que ver lo que se termina contando, el caso particular de Mateluna, un militante político condenado a prisión por el asalto a un banco que no cometió, con lo que parecía ser el objeto de la obra, cómo entender el compromiso radical con la lucha armada.

La MITsp del 2017, en medio de la precariedad en la que ha tenido que defender su supervivencia, se agarró a los espacios oficiales que colaboraron en su producción. Tampoco parece que hubiera mucha posibilidad para hacer un uso desviado de estos espacios, un uso disfuncional que permitiera abrir fisuras desde las que seguir sintiendo, pensando y reaccionando ante el contexto de violencia política y económica que ha rodeado esta edición de la muestra y que se acentuado en la ciudad de São Paulo y del Brasil en general desde hace un año. Los espacios se utilizaron como debían utilizarse cuando parecía no haber más remedio, quizá fue Ntando Cele quien más lejos llevó la necesidad de dar tres patadas a esta falsa normalidad en la que parece que se tienen desenvolver los actos culturales y los espacios públicos. Conseguir sacar adelante un festival como la MITsp en los tiempos que corren es una proeza que está lejos de la normalidad; convertir esta Muestra en expresión, crítica y reacción ante un sistema de anormalidades que trata de mantener una apariencia de normalidad podría ser un modo para seguir dialogando en las próximas ediciones, quizá de una manera más explícita y abierta, con estos lugares de desencuentro que son los escenarios públicos. Si en las numerosas mesas críticas estos temas quedaron expuestos con claridad, faltó quizás llevar las obras un poco más lejos para que se convirtieran en oportunidades no solo simbólicas para incorporar esta discusión desde ámbitos de acción menos intelectuales, más inmediatos y abiertos, que posiblemente agradezcan también unos tiempos menos delimitados.

![]()

[1] Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, París, Christian Bourgois, 1983.