Texto a partir do espetáculo A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização em Legítima Defesa, escrito por Daniel Toledo (Horizonte da Cena/DocumentaCena – Plataforma de Crítica)

Além de terem servido como refúgios e pontos de resistência contra a escravidão que, por mais de três séculos, com amparo da lei, vigorou em território brasileiro, os muitos quilombos criados ao longo de toda nossa história colonial tinham e seguem tendo como importantes funções resgatar a cosmovisão africana, assim como os laços familiares frequentemente perdidos durante o processo de escravização da população negra. Pois parece ser a um quilombo reinventado e extremamente contemporâneo que vemos pela fresta das cortinas do teatro, enquanto nos acomodamos para assistir ao espetáculo A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização em Legítima Defesa, realizado pelo grupo Legítima Defesa.

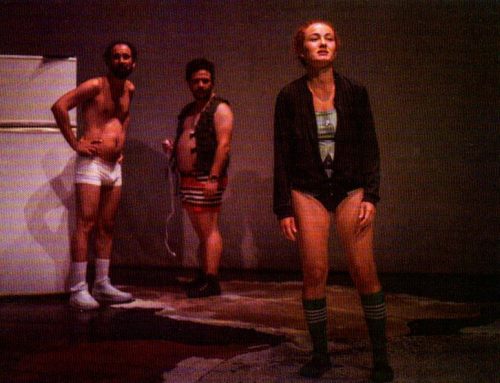

Pela fresta da cortina, assistimos a um corpo coletivo que continuamente se move, sem sinais de exaustão, rumo a uma missão que, veremos mais adiante, também se constitui como causa essencialmente coletiva. Respiração consciente e pulso constante atestam a vida e a vitalidade dos corpos negros que vemos ali, os quais transitam com segurança e liberdade entre diferentes registros de atuação e presença, compondo, camada por camada, um espetáculo com ares de sarau que se propõe a visitar crítica e propositivamente a peça teatral A Missão, escrita em 1979 pelo dramaturgo alemão Heiner Müller.

Trazendo como contexto histórico a experiência colonial jamaicana, tanto a peça de Müller quanto a montagem do grupo Legítima Defesa rapidamente nos sugerem paralelos com a história brasileira, ao tratar de uma negritude que se constitui em condição de subalternidade, longe das fronteiras do continente africano e sob a tutela legal de impérios europeus. Seja no Brasil ou na Jamaica, ocupamos todos lugares de subalternidade dentro de um sistema-mundo colonial fundado no século XVI, justamente a partir da invasão da América pelos impérios da Península Ibérica.

É a partir de uma composição entre múltiplas linguagens artísticas, no entanto, que temos acesso à obra de Müller e às perspectivas do coletivo sobre essa mesma narrativa, ali entreposta a canções, coreografias, relatos documentais dos atores e citações de importantes e diversificados nomes da resistência negra ante o contexto colonial, tais quais o político guineense Amílcar Cabral, a intelectual e ativista estadunidense Angela Davis e a escritora brasileira Carolina Maria de Jesus.

Diante de um jogo cênico de regras bem marcadas, no qual diferentes atores e atrizes se alternam na interpretação dos três personagens que conduzem a trama, vemos reforçada a dimensão coletiva das vozes que testemunhamos em cena. No melhor estilo microfone aberto, diferentes vozes ocupam o palco. Se o rap muitas vezes dá forma à narrativa e às vozes que a integram, também há espaço para outras expressividades musicais e visuais da cultura negra, deixando evidente que a condição de subalternidade e permanente necessidade de resistência muitas vezes, ainda que contraditoriamente, serviu – e ainda serve – como estímulo ao desenvolvimento de culturas híbridas, complexas e, pelos mais diversos caminhos, conectadas à própria ancestralidade e à noção de coletividade.

Enquanto acompanhamos os desdobramentos da possível revolução jamaicana, somos convidados também a rever outras revoluções. Ao apresentar-nos o “Teatro da Revolução Branca”, a montagem chama atenção aos limites da Revolução Francesa e de outras tantas que, sobretudo ao longo da história moderna, jamais alteraram substancialmente a ordem colonial que organiza boa parte do mundo em que vivemos. Conforme atesta a literatura decolonial e a própria realidade social que experimentamos no Brasil, não existe uma humanidade moderna sem uma sub-humanidade moderna.

Aos poucos percebemos, no entanto, que, ao contrário do que se poderia pensar, uma efetiva revolução não pode se dar pelo consumo, pela ascensão social ou mera inserção em um sistema colonial pré-definido, mas, certamente, na reinvenção desse sistema. Percebemos que a revolução pode se dar pelo acesso ao conhecimento, à ancestralidade, à capacidade crítica e à construção de novas narrativas. Pode se dar, quem sabe, pela capacidade de se “aquilombar”, de se organizar como força coletiva, criativa e propositiva de resistência e re-existência. Parece ser a partir do quilombo e de sua racionalidade, então, que talvez possamos alcançar, efetivamente, os prometidos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

Enquanto o patrimonialismo exacerbado da sociedade brasileira parece impedir que tais valores se concretizem para além das fronteiras dos quilombos, a lógica interna desses espaços, hoje desdobrados em outros, parece ser diferente. Apesar de a ancestralidade africana predominar na maioria dos quilombos, alguns estudos genéticos têm revelado haver ali também elementos de origem europeia e indígena, mostrando a histórica capacidade de integração e solidariedade do povo negro.

Como sul-americanos, legítimos integrantes do sul-global, talvez devêssemos todos nos aquilombar. Pois parece haver, nesse e em outros quilombos, espaço para negros que são negros e negros que não necessariamente o são. E talvez o que nos una seja o desejo de efetiva mudança. Por isso levemos essa carta aonde formos, e passemos a palavra adiante.