Ser ou não ser? Esta não deveria ser a questão. Mas é!

Crítica do espetáculo A Repetição. História(s) do Teatro (I)

Por Dodi Leal

Como pode um corpo violentado ter sua história documentada em cena? Em A Repetição. História(s) do Teatro (I), Milo Rau nos provoca a perceber que a dramaturgia clássica da cena não dá conta das explosões e banalidades que levam que corpos não hegemônicos tenham menos direito à vida. Em cena acompanhamos as tentativas práticas de recontar um caso de violência ocorrido em Liège (Bélgica) no ano de 2012, no qual um corpo é torturado e morto cruelmente por ser quem é. Ihsane Jarfi, uma bixa de ascendência árabe, ganha na atuação de Tom Adjibi uma ossificação que nos faz inevitavelmente lembrar que os corpos alvejados pelo ódio são doces. Em tempos de ameaças à democracia, a apresentação em nosso solo da obra encenada por Milo Rau nos faz perceber que o excesso de tragédias que vivemos aqui nos dá a sensação de esgotamento provocado não apenas pela sobreposição de atrocidades, mas pela perecibilidade da violência: mal processamos uma violência (vivida por nós mesmo ou por outra/s pessoas) e logo já se esfrega na nossa cara outra violência que cobra o estatuto de ser ainda pior. Precisamos ter estatura para sair desta lógica. E o teatro, tem tido essa estatura?

No Brasil de 2019, onde a expectativa de vida de pessoas trans continua em queda livre desde a média de 36 anos registrada nos governos Lula e Dilma, nos perguntamos: as formas de se fazer teatro que conhecemos estão realmente dando tratativa da posta do trauma em cena? Os corpos violentados estão sendo mesmo documentados pela cena atual de modo a incidir e transformar a realidade? Ora, se a dramaturgia tradicionalmente privilegiou a trama como modo de conflito, parece que estamos diante de uma necessidade histórica não apenas de uma traumaturgia, mas de exercitar permanentemente o pensamento crítico sobre quais os perigos e dobras de se configurar o trauma em cena. E sim, bixa é uma forma trans.

A tragédia Shakespeariana de Hamlet inspirou Linn da Quebrada no texto de prefácio do meu livro de poesias De trans pra frente (Editora Patuá: São Paulo, 2017) no qual ela diz ‘Ser ou não ser? Esta não deveria ser a questão.’ E hoje, infelizmente, temos de complementar: ‘Mas é!’. Em seu trabalho, a cantora travesti preta vem nos provocando a reconhecer os processos de desobediência de gênero inscritos em processos de dissidência sexual: bixa travestchy e sapatrans. Lembremos: o ódio que levou a morte de Ihsane Jarfi diz sobre sua bixisse, sobre a maneira como a referencialidade imaginária feminina é alvejada em um corpo cisgenerificado compulsoriamente como homem. O ódio que levou a morte de Jarfi não se trata, enfim, de uma violência sexual mas sim de uma violência de gênero. Mas não só! A especulação identitária pela qual passou a personagem na repercussão do caso na justiça e na mídia (e que somos induzidas a ter dimensão por estalos do texto da peça), tem se concentrado em apenas um aspecto do ódio dentro deste quiprocó sexualidade e gênero já mencionado. Há uma outra camada pouco evidenciada do crime que se trata de uma discriminação étnico-racial de um corpo com ascendência árabe. E como podemos nomear a opressão a estes corpos?

Machado de Assis cunhou a expressão ‘A Demência dos touros’ em sua obra O Alienista no qual abordou não os modos da loucura, mas as determinações sociais dos critérios de quem é louco/a. Ao retomar esta provocação em 2017, a Cia. Teatro do Perverto, que vem investigando os modos de tratamento da violência em cena, encenou a peça A Demência dos touros em São Paulo. Como dramaturgista dessa peça, procurei colaborar no processo no sentido de investigarmos o esvaziamento do termo fobia, subsidiário recorrente e com pretensões naturalizantes, que vem sendo usado equivocadamente para se referir a opressões a corpos sexualmente dissidentes (homofobia), corpos gênero-desobedientes (transfobia); além de outros como gordofobia, xenofobia, etc. Acontece que a noção de fobia indica mais uma possível demência do opressor do que exatamente a violência auferida por uma desigualdade de ordem social, com requintes de ódio político. Ao lutar pela despatologização das transgeneridades, constatamos que precisamos também repensar como nomeamos as opressões que vivemos para não cair no recurso simplista de patologizar o opressor sem nomear suas normas. E sim, é preciso nomear as normas.

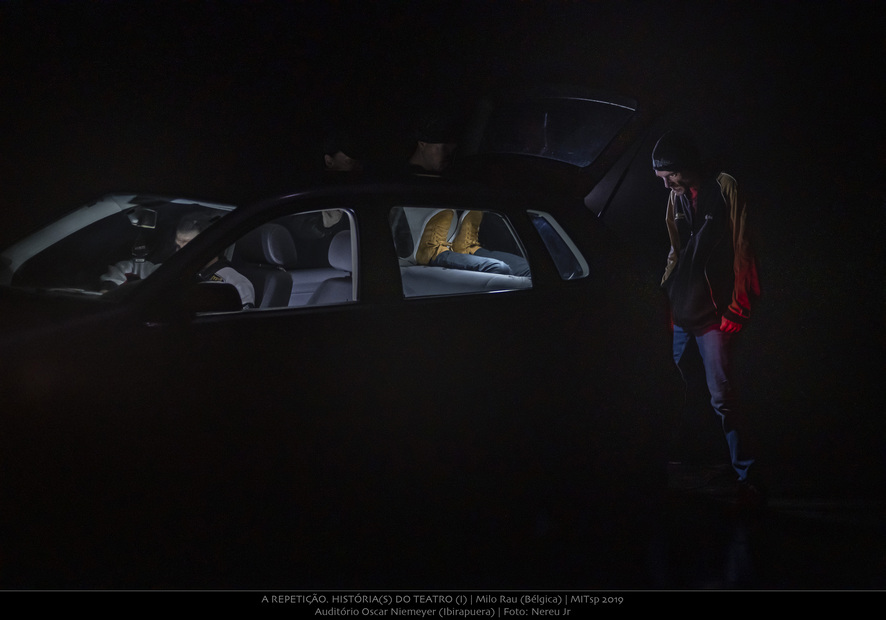

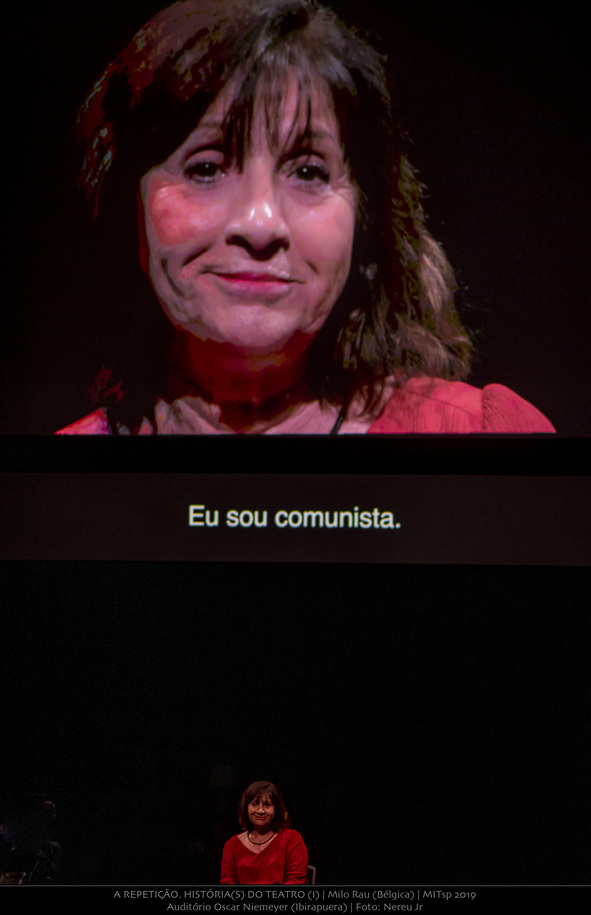

A ironização da forma teatral e a pesquisa da tragédia em cena trazida em A Repetição nos instiga caminhos estéticos extremamente provocativos que põem em xeque os modos convencionais de se fazer teatro. Nas produções teatrais recentes vemos o realce da ação enquanto artesania da cena a partir de seus riscos e labor presencial. Esse fenômeno que convencionamos nomear de performatividade é trazido por Milo Rau com sutilezas de visualidades da cena que nos fazem perguntar durante a obra: onde está a ação nesse teatro? E são os jogos de câmera que mediam a impressão de real que temos: a projeção simultânea alternada com gravações prévias nos faz duvidar da presença e da realidade. Outro artifício sofisticado que nos exemplifica o vídeo como interventor do real é seu cruzamento com a iluminação cênica em um dos momentos no qual já se sabe do artifício de gravações prévias, o carro em movimento, é acompanhado de uma lanterna no vidro dianteiro que com seus fachos epicizantes nos fazem perceber a performatividade da luz dos postes da estrada. A ironização do fazer teatral nos acompanha enquanto público da obra, desde a insidiosa necessidade de saber por onde começar as coisas, até a arrebatadora reflexão: quando sabemos que há o fim? A finitude na peça é trazida como uma provocação ao posicionamento. Aqui o fórum de Boal é levado às últimas consequências: se a/o espectador não invadir a cena, as mortes ocorrerão.

Nada ficou mais compreensível no espetáculo do que o gromelô/blablação em beninês sobre nossa atual conjuntura política. A tragédia está anunciada.