Paradoxos da representação sobre a adolescência

Crítica do espetáculo Paisagens para Não Colorir

Por Julia Guimarães

Assim como já ocorreu em outros espetáculos desta 6ª MITsp, a cena inicial de Paisagens para Não Colorir também aborda um episódio relacionado ao seu processo de criação. Lemos, nos letreiros de um vídeo, que durante a reunião sobre o projeto com uma autoridade do Ministério da Cultura do Chile, a equipe foi advertida sobre os “riscos” de se trabalhar com adolescentes do sexo feminino, já que nessa idade seriam todas umas “loucas, dramáticas, histéricas e bipolares”. Na cena seguinte, uma das jovens do elenco explica que ninguém ali se identifica com aqueles adjetivos. Mas reconhecem terem tido o “azar de nascer em um país preconceituoso e estreito em liberdades”.

Para pensar sobre o espetáculo, seria possível refletir sobre as identidades adolescentes projetadas na relação eu-outro. Ou seja, no modo como os adultos a enxergam (e consequentemente oprimem) mas também como elas se enxergam e em que medida suas identidades são também projeções do mundo adulto. Na obra dirigida por Marco Layera, produzida pelo Centro Cultural Gabriela Mistral e coproduzida pelo Teatro La-Resentida, parece haver uma representação da violência contra adolescentes que, ao examinar apenas superficialmente essas mútuas projeções, por vezes cai em lugares comuns que prometia problematizar.

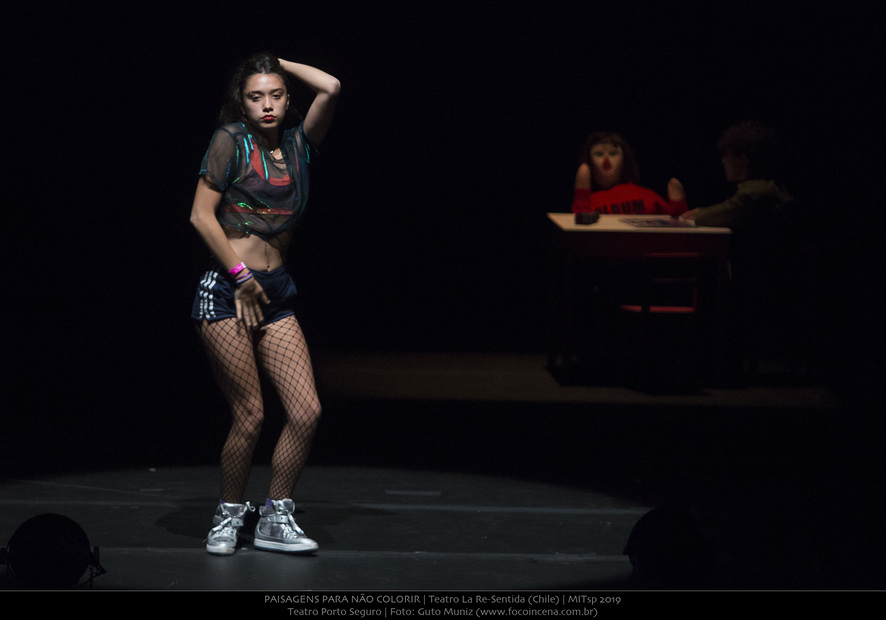

No palco, estão nove garotas com idade entre 13 e 17 anos, que se revezam entre depoimentos mais individuais e cenas coletivas. Logo no início, um retrato dessas adolescentes é esboçado para o público, quando descobrimos que sete delas já pensaram em suicídio, cinco sofreram agressão pelos pais, oito foram chamadas de feminazi e sete adoram o ritmo do reggaeton. A diversidade do elenco aparece sobretudo nos depoimentos individuais. Vemos ali reivindicações diversas, como o direito ao corpo, à homossexualidade, denúncia de bullying, de pedofilia ou críticas às mais diversas formas de invisibilização social desse grupo.

No decorrer das cenas, os imaginários de drama, loucura e histeria ressurgem associados à revolta. Nesse sentido, os adjetivos citados poderiam ser pensados não apenas como formas preconceituosas, redutoras e pejorativas de referir-se a mulheres, e especificamente adolescentes, mas também de qualificar os sintomas de resistência e revolta. Uma suposta insanidade aparece, por exemplo, em alguns dos depoimentos iniciais, que exploram uma movimentação corporal incessante. Questionadas por adultos (também representados pelas adolescentes) sobre porque se movimentam de forma estranha, uma justifica que está marchando em prol de causas da mulher e a outra que tenta libertar-se “desse monstro que é a sociedade”. Nessas passagens, a construção estereotipada das vozes e discursos dos adultos não colabora muito para que o próprio público (igualmente adulto) se identifique com essas figuras.

Em outras cenas, é o viés da dramaticidade que surge acentuado. Ali, a chave de atuação é quase sempre realista e dramática, o que leva tanto as atuações quanto a própria estrutura dramatúrgica para lugares conhecidos de representação de conflito. Neles, o mundo adulto é visto como vilão e o dos jovens identificado à rebeldia e indignação, no intuito de lidar com tamanha violência. Ao mesmo tempo, muitas das cenas exploram o lugar da catarse, do choro coletivo ou individual diante de situações violentas e trágicas, como modo de elaborar o trauma e talvez projetar empatia, para logo em seguida transmutar-se em passagens coletivas de euforia, o que empobrece as nuances de cada um desses afetos. Com exceção da sequência em que aparece um controverso vídeo da marca Sprite debochando e naturalizando o choro feminino, nas outras passagens não há um tratamento de proximidade e distância sobre as histórias de violência expostas no palco, o que as leva para certo lugar-comum, que denuncia a violência, mas não subverte uma estrutura de linguagem igualmente opressora.

Os momentos de respiro nos quais a necessária denúncia surge acompanhada de um tratamento reflexivo, que investe na complexidade, ficam por conta dos depoimentos que questionam modos não normativos de gênero e sexualidade. Como na cena em que a jovem Aru descreve a sensação de esperar a namorada no ponto de encontro todos os sábados pela manhã ou quando Matilde reflete sobre sua identidade agênero. A ideia de um apoio e cuidado mútuo necessários para se combater as violências descritas em cena também ganha representações delicadas de afetividade entre as integrantes e parecem apontar para uma conexão do elenco que vai além da própria obra. Além disso, o desvelamento de certas patologias do mundo “adultocêntrico” – adjetivo igualmente revelador para expressar o funcionamento da sociedade – se materializa na obra, por exemplo, na opção de integrar ao elenco a boneca inflável Sofia, cujo rosto, como descreve uma das atrizes, remete ao de uma garota de 12 anos, o que revela espantosa naturalização e assimilação mercadológica da pedofilia.

As questões expostas no espetáculo – a partir de uma pesquisa que reuniu mais de 100 depoimentos de adolescentes chilenas – apontam para uma opressão sobre esse grupo bem mais aguda e sistêmica do que normalmente aparece na esfera pública. Nesse sentido, a decisão de formar um elenco com as próprias adolescentes, e não com atrizes de outras idades, também revela, por contraste, a invisibilidade de seus discursos. No entanto, exatamente porque existem uma série de projeções identitárias redutoras sobre essa faixa etária na mídia e nas representações artístico-culturais hegemônicas, parece importante não só denunciar a violência sobre o grupo, mas também problematizar as representações acerca do imaginário que existe em torno da adolescência, a partir de uma chave mais contraditória. Se o teatro é o lugar onde temos tempo para examinar o modo como olhamos, a pergunta sobre como mostrar e a tentativa de mostrar de outro jeito poderiam ser também problemas colocados em cena pelos criadores.