Compaixão?

Crítica do espetáculo Compaixão. A História da Metralhadora

Por Deise de Brito

Quando se contesta a colonialidade, e essa não é apenas vestígio, deve-se ter em mente uma questão importante: ela está na cognição de quem foi/é educadx por ela. Qualquer que seja o lado, colonizadorx ou colonizadx, a colonialidade perpassa “o que, como, e por que se diz”. Não há escapatória, atente para esses três aspectos ou se enforque na prepotência branca. Em Compaixão. A História da Metralhadora temos, mais uma vez, o trágico conflito entre os hutus e os tútsis como parte de um enredo. Diferente do espetáculo unwanted (visto no FIT-BH) de Dorothée Munyaneza, essa tragédia, ocorrida em 1994, é válvula disparadora para uma discussão complexa a respeito das relações filantrópicas entre Europa e África. O espetáculo, com as atuações inquestionáveis das atrizes Consolate Sipérius e Ursina Lardi, poderia ter dado um recado mais honesto acerca da relação entre esses dois continentes. “Relação-fruto” de experiências do sistema escravocrata e da colonização em África no século XIX, que ainda cruelmente reverbera no povo negro-africano e sua diáspora.

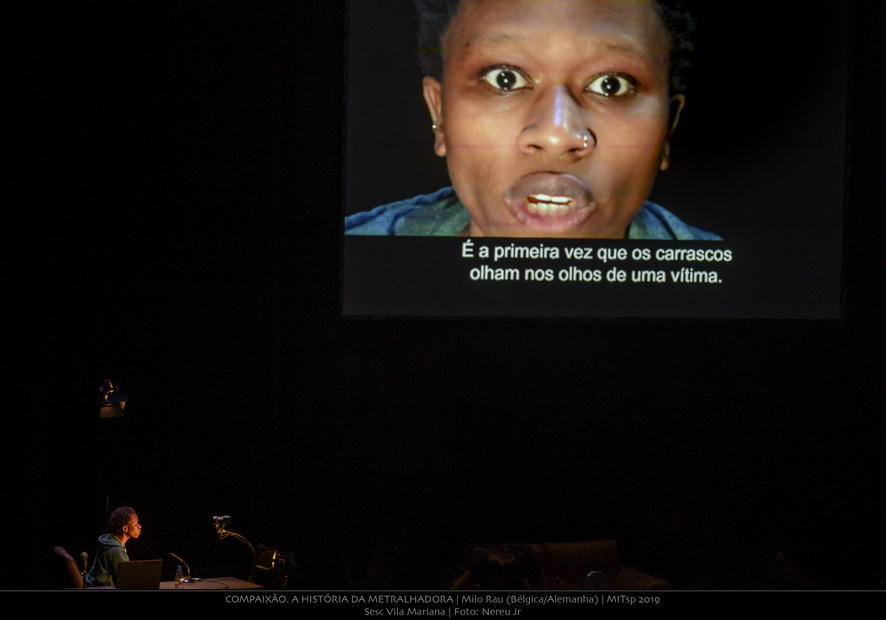

No entanto, não. O texto e a encenação reafirmam o privilégio heteronormativo brancoeurocentrado. Tem-se destroços, objetos e coisas entulhadas. Há uma primeira atriz que entra em cena, Consolate Sipérius, de origem burundesa, que narra sua infância na guerra. Nessa, ela presenciou o assassinato de seus pais em um dia de chuva. Os olhos de Consolate são apreensivos e ansiosos. Ela fala para uma câmera e sua imagem é projetada num telão. A presença da atriz é instigante e promissora.

Ursina Lardi chega ao palco e interpreta uma mulher que conta suas experiências como voluntária na África Central, num projeto denominado Teachers in Conflict. Ela compartiha as situações que viveu durante os conflitos entre os povos hutus e tútsis, em 1994. Assim como Consolate, Ursina não permite frestas para que se conteste ou aponte questões em relação ao seu desempenho como atriz. Todavia, o que acontece, a partir da entrada de Ursina, é um mergulho da encenação em um labirinto repleto de maneirismos brancos eurocêntricos misturados à culpa e à prepotência. E, mais uma vez, infelizmente, temos a vitória da prepotência. Essa atravessa as posições das atrizes no palco, a relação entre elas, ou seja, o lugar da mulher branca européia e a posição da mulher negra-africana que observa, na maior parte do tempo, os privilégios das subjetividades do seu algoz.

Ao contrário de trabalhos como O Alicerce das Vertigens no qual a posição contestatória à colonialidade é radical e propositiva, em Compaixão. A História da Metralhadora a crítica à colonialidade, como o espetáculo se propõe em sua sinopse, é incipiente porque diretor e dramaturgo (homens brancos e europeus) não desafiaram as pedagogias coloniais que os nutriram. E eles o desejaram?

Contestar a colonialidade em cena implica em DECOLONIZAR a cena. E para DECOLONIZAR a cena, pessoas brancas precisam radicalmente “descer aos infernos” e enxergar, sem covardia e apego, sua ancestralidade criminosa. Sejam elas da Bélgica ou da Alemanha ou do Brasil. É possível isso acontecer?

Boa parte do teor textocêntrico do trabalho – lugar de poder – está alocado na atriz branca. Ela caminha sobre os destroços, contando vivências de uma guerra da qual ela ou a personagem teve o privilégio de escapar. Sua área de deslocamento é concentrada ali e isso é um dos poucos acertos do espetáculo. O trabalho finaliza com a intervenção de Consolate citando uma cena do filme Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, como uma alusão ao que ela poderia fazer naquele momento final da peça: assassinar os seus algozes. Apesar da forma primorosa como a atriz nos diz o seu “texto-lugar” e o seu “lugar-texto”, ela não compensa a falta de compaixão cênica destilada até ali.

Numa crítica ao filme Chica da Silva, de Cacá Diegues, a historiadora e ativista Beatriz do Nascimento escreveu que “Amor pressupõe Conhecimento”, em 1976. Através dessa frase ela contestava a suposta boa intenção de Diegues em conceber um desfile de estereotipias a respeito de uma personalidade tão complexa como Chica da Silva. Tomando de empréstimo algumas palavras de Nascimento, eu diria que “Compaixão pressupõe conhecimento”, ou melhor, “Compaixão pressupõe autoconhecimento”. Autoconhecimento implica em dinamitar a zona de conforto e privilégios.