Cinismo e abjeção ou poça clara de urina transparente (há repetição)

Crítica do espetáculo Compaixão. A História da Metralhadora

Por Juliano Gomes

*Recomendo buscar em mitsp.org o texto A banalidade do bem que escrevi sobre a A Repetição, do mesmo diretor. Tudo ali descrito se aplica à peça aqui em questão, e mais intensamente.

O centro do teatro de Milo Rau reside no gozo da descrição da desgraça alheia e na reação da plateia que se sente incluída via cumplicidade cínica, pensando calada “eu sei, nós sabemos, é um absurdo”. Tal máquina de marketing – pactuada com uma imprensa miserabilista e colonialista (“ó, um diretor suiço!”), refém de enunciados de impacto – cria desculpas para encenar e detalhar momentos de sordidez sob o verniz de “evidenciar o que ninguém quer falar”, ou “denunciar tudo que está aí”. Nosso presidente, não por acaso, se utiliza do mesmo expediente enunciativo.

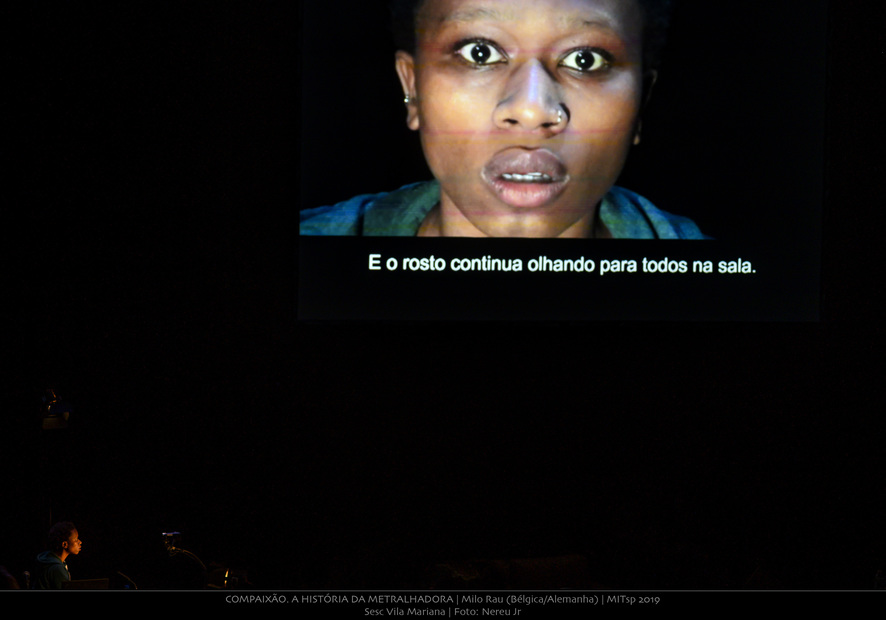

O álibi aqui reside principalmente na presença de uma atriz negra, africana, cuja ação principal é ficar calada no palco enquanto outra atriz branca, europeia, descreve com frieza e ironia detalhes de uma rotina sórdida ligada às ações humanitárias europeias nas zonas de conflito da África. A moldura que a curta participação da burundesa Consolate produz funciona como suplemente cínico de consciência, como se dissesse: “eu sei que isto é um absurdo. Estou te mostrando nos mínimos detalhes para celebrarmos juntos a consciência comum de que o mal humano existe e que por trás de cada boa intenção, nós, os inteligentes, celebramos este charmoso desencanto entre nós”.

A face marqueteira é o combustível de um sistema narcísico que se produz entre peça e plateia, onde celebra-se uma indignação descolada, leve e risonha, impotente política e esteticamente. Assim como os programas de televisão que hoje estão ligados em qualquer birosca e que sustentam a impotência paranoica e homicida que resolveu as eleições do ano passado – cito o Datena mas hoje são inúmeros – a retórica em ação aqui é a do “mostrar cruamente o que existe”. Tal truque esconde seu gozo e excitação com a exploração primária da violência sob um véu de ação política. Produz-se um misto de descrença no mundo e crença em si – aquele que sabe o que os outros não sabem ou não querem admitir.

A diferença entre programas como Cidade Alerta e Compaixão é que se trata de uma peça europeia, falando que as instituições europeias, que dizem que ajudam países destroçados pelo processo colonialista europeu, realizam um expediente frio e cruel que revela que sua ação diz respeito mais a uma imagem externa de si mesmos do que uma função de transformação dos territórios que a dominação europeia tratou por séculos de destruir. A aparência de autocrítica é somente o pretexto para que a Europa possa exibir orgulhosa para nós, colônia de exploração, seus feitos. E a cada descrição minuciosa da cena onde uma branca urina em uma negra, por exemplo, o que se diz é: “nossa dominação sobre vocês continua e continuará: a boa economia, a boa civilidade, o bom sistema político, o bom teatro político, o financiamento gordo, a formação moral e cultural, sim, isto é tudo nosso e nós estaremos aqui para sublinhar isto e contamos com vocês, colonizados, e sua servidão voluntária”.

Para além do efeito moral, produz-se um destruidor efeito em relação à imaginação política. O pacto desse material com as máquinas de repercussão é tão bem-sucedido que isso se torna uma imagem exemplar de arte política. Quando é o contrário: o império da reificação e da descrença niilista do “não há mais nada a fazer de outro modo” que não cessa de redescobrir narcisicamente a impotência em looping (“eu, o inteligente, declaro para vocês que descobri que não há mais nada a fazer, não há mais outras formas de pensar, representar ou sentir os acontecimentos”). A política consiste na alteração do que é possível, do que é imaginável, da entrada do fora do jogo pra dentro do jogo – ela é justamente essa movimentação. A poça de urina transparente sobre o palco é somente a superfície de reflexo de uma postura que só sabe se enxergar em tudo e em todos. Posição esta que é base dos genocídios concretos e subjetivos que fundam a ideia de mundo que o colonialismo criou. Se há alguns séculos atrás eram espelhinhos que nos davam para levar nosso ouro e saberes, hoje eles voltam aqui, ainda investindo numa retórica turva de especularidade, na tentativa de manter tudo como sempre esteve. Cabe a quem se interessa pela emancipação colonial interromper esta repetição, com a violência necessária.