Por Lucélia Sérgio

Há um movimento cada vez mais crescente, de diferentes instituições e mostras cênicas no mundo inteiro, interessados no discurso da decolonialidade. A cena negra, trans, indígena e periférica tem ganhado espaço em programações diversas, graças ao trabalho e relevância de diversos artistas e grupos no Brasil, que operam em constante disputa de imaginários sobre suas identidades. Neste cenário, a MITsp 2024 se propõe a dedicar uma edição inteira para o tema da decolonialidade, e o limite dessa escolha flerta com fantasmas que também operam no teatro.

No dia 6 de março às 18h, dentro da programação da Mostra, aconteceu a aula-magMa com Achille Mbembe, no Salão Nobre da Faculdade de direito da USP. Roberta Estrela D’alva, mestre de cerimônia da noite, pede para fechar as cortinas para esconder um imenso quadro de Dom Pedro II, em posição de destaque, atrás da mesa principal, que perturbava fantasmagoricamente a sua performance. Suspensão do tempo. Ao fechar as cortinas, Dom Pedro II revive a nos ouvir e espiar, materializado na presença ocultada, provisoriamente, pelo grosso tecido. Seu fantasma ainda nos assombra, ali naquele tempo suspenso. Mbembe nos questiona: será que não devíamos deixar o Dom Pedro ver esse espaço ocupado por todos e todas nós? Ele não deveria estar vendo isso? Em sua fala, Mbembe nos convoca a criar uma nova cosmogonia que garanta a continuidade da vida na terra. Uma espécie de deslocamento onde os fantasmas da colonialidade perderiam o sentido, pois seria imprescindível desemaranhar o nexo entre democracia e necropolítica.

Outra participação muito relevante na MIT para pensar decolonialidade foi a presença de Jota Mombaça. Ela diz em sua aula-magMa, dia 09/03, às 16h, no Centro Cultural Saõ Paulo: “As armadilhas estão na forma como os pensamentos sobre descolonização e decolonialismo estão fortemente ativados em todo o planeta, no entanto continuam acontecendo guerras e há escravidão. Há muita gente articulando essas ideias, mas isso não muda o eixo de colonialidade e suas formas contemporâneas. De que modo nosso acesso ao jogo não está implicando em mudanças no tabuleiro?”

Pensando nas provocações de Achile Mbembe e Jota Mombaça sobre nossa imaginação política estar cativa para só sonharmos com emancipação dentro da lógica de mundo que conhecemos, me pergunto como os fantasmas do colonialismo tem operado nas visualidades produzidas por algumas dessas identidades insurgentes, e como esses fantasmas operam nos festivais nacionais, espaços de diálogo da cena brasileira com o mundo.

Para sua abertura a Mostra apostou no espetáculo Broken Chord [Acorde Rompido], do bailarino, coreógrafo, diretor e roteirista Gregory Maqoma e do compositor e diretor musical Thuthuka Sibisi. A peça revisita a história de um grupo chamado The African (native) Choir, cantores educados pelos missionários, que em 1981 viajaram de barco para Grâ-Bretanha e Estados Unidos arrecadando dinheiro para uma escola técnica em Kimberley, na África do Sul. Utilizando elementos da cultura Xhosa e da dança contemporânea para friccionar contra a história questões relacionadas ao colonialismo, o espetáculo vai criando situações que nos fazem refletir sobre passado e atualidade das relações raciais na África do Sul.

Gregory Maqoma faz suas últimas apresentações como dançarino, despedindo-se dos palcos. Em seu corpo o tempo bailarina, diria Leda Maria Martins. Gregory revive a história com o corpo, nos carrega com sua respiração. O corpo pulsante do espetáculo conversa com nosso corpo. Uma atuação impecável e arrebatadora, capaz de suspender o tempo. O público respira sob sua regência, O performer é capaz de nos levar onde quiser.

Gregory constrói no palco uma subjetividade capaz de definir a si próprio, mesmo em situações de humilhação. O espetáculo é um transe, um expurgo. Em cena um coral de pessoas brancas brasileiras duela com cinco cantores africanos. A cena acontece em um tempo suspenso. Mas em Acorde Rompido os fantasmas da dominação branca não estão seguros. Eles cercam e agridem, mas são rebaixados em cena, e o tempo se move um pouco. A dança e o canto são testados ao limite de seus antagonismos culturais. Por vezes usa-se artifícios com muita simplicidade para constatar que os brancos não superam os africanos em nada.

Gregory pergunta: Vocês me veem? E sua pergunta tem sentido duplo, mas isso é dito antes da constatação: “Eles não vão mudar”. Essa afirmação me abalou, como se eu estivesse sendo acordada de um transe e as certezas que eu tinha sobre o mundo desmoronassem. Eu já havia imaginado, mas não ousaria constatar ali no palco: “Eles não vão mudar”. Em cena, Gregory rege o coro branco numa espécie de exorcismo. Os fantasmas se agitam no tempo suspenso. Em cena o sempre da oração Pai Nosso vira um som gutural e demoníaco. Um vômito infinito como resposta ao império britânico.

O título do espetáculo em português nos dá ideias complementares àquelas trazidas pela encenação. Acorde – Acordo, quais seriam os acordos a serem quebrados com o fantasma da colonialidade entre nós? E quem dentre os aliados brancos estaria disposto a contrariar a afirmação de Gregory e Thuthuka? Estaríamos prontos para exorcizar os fantasmas e mudar os rumos da história?

Fechando a Mostra, a escolha foi outro espetáculo da África do Sul, O Circo Preto da República Bantu, da performer Albert Ibokwe Khoza, homem feminino não binárie, que também atua como curandeiro. O espetáculo aconteceu no sótão do teatro municipal e logo somos confrontados com a presença de fantasmas. Em cena a performer segura defumadores e incensos usados para afastar energias e espíritos ruins. Ao final da apresentação do trabalho, Saloma Salomão, convidado para dialogar sobre o espetáculo lembrou-nos da situação de conflito relacionada ao convite da MIT 2016 para a vinda do espetáculo Exhibit B. Na época uma grande onda de recusa do espetáculo estava acontecendo em diferentes lugares do mundo e, aqui no Brasil, muitas manifestações também comparavam o trabalho dirigido por Brett Bailey com um zoológico humano. Na performance cancelada, atores seriam inseridos em instalações que relacionavam seu corpo à situações degradantes do período colonial. O fantasma retorna à tentativa de 8 anos atrás, preso no tempo. Suspenso.

A performance de Albert se autodenomina um tributo as civilizações adulteradas, forjadas pela escravidão, às pessoas que foram despojadas de sua cultura e tradição e às crianças que não nasceram porque seus pais morreram. Para pessoas que pediram, desejaram, sonharam dias melhores, para pessoas que foram obrigadas a entrar em circos de aberrações e para crianças que acham que não podem ocupar o lugar que seus ancestrais já ocuparam. Tranças, Búzios e miçangas brancas sobre a pele preta. O clima é denso, uma atmosfera de intenso respeito, assombro. Algumas pessoas do público tiveram as mãos amarradas e a performer orquestra a plateia sob seu olhar perturbador e sua força que exerce poder sobre nós. “Amarrei suas mãos porque essa é a minha condição. Solte-se, mas se lembrem das amarras invisíveis.”A performance também é audiovisual na qual vemos um duplo da performer no palco. Uma voz feminina diz: há 500 anos vocês ainda estão tirando o nosso cacau, nossos diamantes, tudo. E o que recebemos em troca? Não se trata de perdão.

Mas, então, o circo começa. A performer brinca de sorrir e quebrar o sorriso para um semblante indignado. Exige palmas e na sequência contorce o nariz. “Bem-vindos ao circo preto da República bantu, para o seu delete visual, eu fui ao fundo da África e trouxe besta selvagens.” E então a performer tira a roupa anunciando-se como uma mulher viril de seios e pênis e se comporta como uma besta descontrolada nos braços da palteia. Ela dança e canta dizendo que os filhos dos colonizados que agora criam oportunidades para nós, ainda tem o olhar tão excentrico quanto antes. Estão se divertindo, ela pergunta. Ela nos apresenta a “besta caucasiana sem nação”, pegando duas pessoas brancas da plateia e vestindo-as de macaco. Com o chicote nas mãos, ela exige que os convidados virem dancem.Grita: “Como vocês ousam me fazer passar vergonha?” Ameaça tirar água e comida, não verem mais a família, e afirma “eu sou seu senhor”. A cena do horror se manifesta, os fantasmas dominam o corpo, dominam a cena, dominam as emoções de prazer para alguns e de dor extrema para outros. è ali, então que o fantasma assombra, no tempo suspenso da violência.

O espetáculo busca evidenciar a violência histórica dos zoológicos humanos que ocorreram entre 1870 e 1958, nos quais pessoas eram exibidas como animais exóticos, sendo o exemplo mais conhecido o caso da Vênus negra. mas a escolha da nos mostra o impacto do olhar e dos fantasmas coloniais sobre nossos corpos e pensamentos. A replicação das fórmulas bárbaras e violentas nos aprisionam ainda mais às ideias de selvageria e de irracionalidade. Não se trata de repor a violência branca contra outros corpos, como se fosse possível viver a adrenalina da violência máxima sem me machucar. A performance fica presa nos fantasmas, na dor, desconsiderando que apesar do flagelo, nossos ancestrais africanos aqui chegados construíram sociedades culturalmente fortes que sobrevivem até hoje.

Ao final da apresentação, a performer diz que tem o dom de coletar as almas dos africanos em suas turnês pelo mundo e devolvê-los para a África. “Chego na África e elas desabitam meu corpo, voltando para casa.” Ela chora enquanto chama as almas do chão para o alto, com suas mãos ou punhos, gira sua saia e nos pergunta para onde vamos a partir de agora, como reclamar o que foi destruído? Por fim a pergunta reveladora, “como podem querer que eu parta de um lugar neutro”? A performance revela uma depressão, uma certa paralisia que usa o corpo da performer para gritar. Então me lembro do bate-papo nesta noite, quando Saloma nos diz que “as artes negras tem o objetivo fundamental de nos permitir viver nesse mundo com nossas próprias imagens e fazer com que as tecnologias que abusam de nossas imagens retrocedam”. Apesar da força da performer, o fantasma do colonialismo é que me parece orquestrar a peça, na moeda trocada, na incapacidade de imaginar outra saída que não o próprio ressentimento. Então ainda somos aquilo que fizeram de nós? Me pergunto parafraseando Jota Mombaça: “Vivemos uma contradição compensatória, uma resposta ao que fizeram de nós, ainda estamos operando no limite da mesma gramática.” Camada superficial da pele, que ignora nossas complexidades e a construção de nossas identidades ontológicas.

Já no espetáculo Gente de Lá do artista multidisciplinar Wellington Gadelha, me pergunto, citando Leda Maria Martins novamente, como transformar dor em poesia? Tudo que o mundo ocidental reprime é instigado no corpo negro. São fantasmas parasitas, que impingem seus medos e suas violências sobre nós. E estamos vivendo o momento suspenso de ansiedade, ansiedade para onde estamos indo. O espetáculo engatilha a ansiedade e sem intenção confirma uma confusão metal, que na cena revela uma esquizofrenia entre vítima e algoz, extermínio e fantasmagoria.

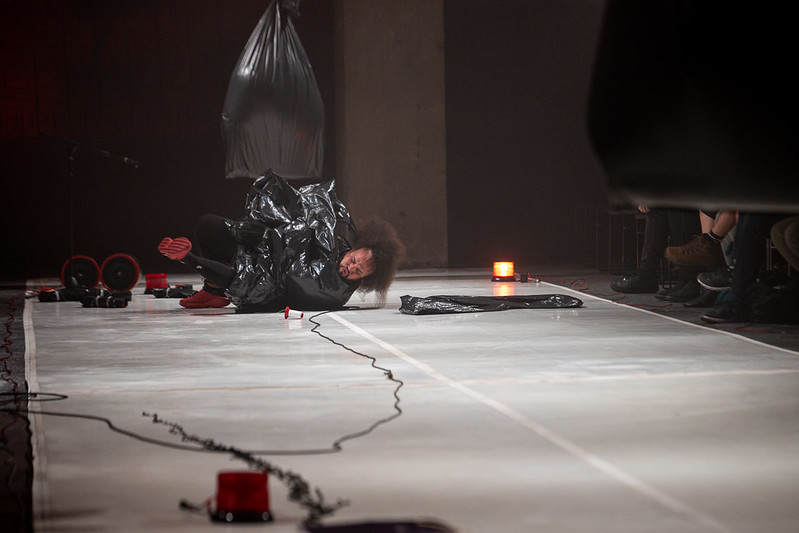

Na cena, música de protesto estadunidense, a frase “isto é uma emergência” estampa a parede em uma enorme projeção de vídeo. Camisetas vermelhas espalhadas pelo chão, sirenes, sacos pretos, canivete, roupas pretas, sapatos vermelhos, pipa preta, rabiola: “Imbarabô emojubá”, inicia o performer.

Mas o fantasma do colonialismo, que subjuga, retorna à cena, causando uma sensação de impotência. O fantasma desfila. No cenário, sacos pendurados são revelados pela trilha sonora de Nina Simone cantando “Strange Fruit” e representam as ações racistas da sociedade estadunidense ao pendurar os corpos de pessoas negras em árvores, como troféus. Os sacos são nossos companheiros durante toda a performance. Temos que conviver então com suas almas, simbolicamente penduradas em 2 grandes sacos de lixo. Em determinado momento o próprio performer, sem nenhum tipo de máscara corporal ou vocal, fura com um canivete os sacos pendurados deixando-os vazar. Ele, brinca com esse sangue e seus vestígios na cena, sem nos revelar porque os ferira. Depois de uma cena de sufocamento, cheia de agonia prolongada, na dor de nossa imaginação já borrada por cenas como aquela, o performer rasga o saco de lixo, como um zumbi norte-americano. Acontece que ele renasce ao som do funk carioca, um funk que se limita a ideias pornográficas. O som muito alto, seus braços saindo do saco, ele não consegue respirar, canivete nos dentes e o funk: “soca, soca, soca, senta no caralho”, cabelos ao vento, ele sai dançando “toma, toma na sua buceta apertadinha”. Língua para fora, olhos arregalados “olha o tamanho da piroca desse cara, pode botar com força”. ele furou o saco com canivete, um caminho de sangue “goza na cara, na boca, no cu”. Por fim ele nos pergunta em um rap “O que vocês queriam quando tiraram as mordaças das nossas bocas, que a gente cantasse em louvor a vocês? e para finalizar canta para Olorum.

Todos os signos estão bagunçados. Na cena ele é o homem negro que morre e que mata, perdido entre alucinações norte-americanas sobre liberdade do povo negro. Não há na cena qualquer tipo de novidade com relação a questão do genocídio da população negra, principalmente em seus termos mais excêntricos.

E sobre sufocamento social, lembro das palavras de Mbembe na aula-magMa: “Temos a opção de ser indiferentes eticamente as palavras de Floyd? Se somos obrigados a responder, qual seria essa resposta? Temos testemunhado por todos os cantos guerras contra a vida que trazem condições de sufocamento, as quais comunidades inteiras estão submetidas. Precisamos criar condições para que todos tenhamos o direito de respirar isso se torna uma responsabilidade global. Vocês estão falando muito em morte, eu estou propondo olharmos para a vida.” A proposta de Mbembe é pensar democracia como uma comunidade de vida que engloba humanos e não humanos, reencantar a democracia e trabalhar coletivamente para produzir as condições de vida para todos na Terra”. O corpo me parece o destinatário ao qual devemos nos perguntar: como imaginar outras possibilidades de vida, porque estamos cansados de morrer.

Pra finalizar quero pensar na montagem Agora tudo era tão velho – FANTASMAGORIA IV da Ultralíricos, dirigido por Felipe Hirsch. A peça é um Trailer de terror, onde a violência se renova a cada cena. Me pergunto como esta fantasmagoria chegou ao número IV, com orçamentos nada modestos? Há um acordo fantasmagórico e invisível de manutenção de um discurso colonial sobre o fazer teatral, é fato.

O que vemos na estreia da MIT 2024 são velhas formas empoeiradas sobrepostas em uma irracionalidade descomprometida. Uma espécie de anarquia sem causa, um movimento contrarrevolucionário descarado. Pergunto, o que há de decolonial em triturar os próprios referenciais brancos já triturados e inseridos nas goelas novamente? O que há de inovador? O que faz merecer uma estreia nesta edição da mostra, que está pensando o decolonialismo?

Fanon disse “os brancos são irracionais. Pois os termos do debate estão confinados.”. Na cena inaugural, a peça afirma “Quem quer que a arte sirva para alguma coisa, não ama a arte.” e este é um sinal da presença de um fantasma terrivelmente colonial. Aquele que puxa seu pé se você cometer um pecado. Aquele que se quer eterno, entre a infinitude da morte e a materialidade da vida, zombies que se nutrem de poder. Aquilo que não podemos ver, mas que é capaz de operar misteriosamente a ponto de perturbar sua mente, ferir seu corpo e sufocar sua alegria. Somos submetidos a mais de 2h de pura retórica perdida, que ataca e tenta desconstruir um certo teatro há muito já apodrecido. O diretor brinca com nossos nervos, dizendo “Quem está com sono que levante e vá dormir.” Foi quando me levantei. A peça ri da crença em um teatro comprometido. É desesperador, é um insulto ao tema escolhido é a fantasmagoria branca operando, enquanto rí de nós.

O fantasma que ronda em seu tempo suspenso de exceção, é como o Dom Pedro atrás da cortina. Ali há muito tempo ele, em seu corpo histórico sedimentado, não vê problema em aguardar quieto a passagem excepcional de nossos corpos, ele tem a paciência da eternidade. Para enfrentá-lo é imprescindível que possamos imaginar outras formas de negociação. Jota Mombaça nos provoca, “Somos mais do que aquilo que fizeram de nós”. De que modo a aparência de emancipação opera como ferramenta não emancipatória ou anti emancipatória. Quais os domínios e limites da representatividade e da representação?”

É preciso ficarmos atentos a como a descrição e categorização de nosso trabalho e opinião vem sendo absorvidos pelo capitalismo. Saloma diz em seu debate, na mostra, após a apresentação de Circo Preto da república banto: “Houve um processo evolutivo na MIT, temos que ter paciência com os brancos brasileiros dos festivais. Apesar dos brancos se acharem no topo da camada da evolução, eles ainda podem evoluir. Como uma mostra internacional de teatro pode trabalhar durante anos em nossa presença? No subsolo as mudanças são enormes e, às vezes, só emergem como um barulho, um incômodo.

O espetáculo Profético (nós já nascemos) da dançarina, coreógrafa e diretora Nadia Beugré, vindo da Costa do Marfim , com a presença da comunidade transgenera de Abdjan, traz no título a afirmação “Nós Já Nascemos” e essa provocação nos empolga para a possibilidade de uma nova realidade em construção. E também precisamos ter consciência e reconhecer que, para além do que está sendo selecionado nos festivais e prêmios, a cena negra, trans, periférica insurgente vem criando trabalhos complexos, que tem movido olhares, ouvidos e realidades, construindo diálogos com outras sociabilidades possíveis.