Por Adriana Pavlova

Antes de mais nada, havia o luto. Meu corpo em luto. E, de repente, o convite para desbravar paisagens poéticas outras em meio à tristeza. O reencontro com a cidade que já foi casa. Escape, brecha, respiro, sonhares. A arte como desvio. Novos mundos possíveis quando o mundo que se conheceu desde sempre já não existe mais.

“A arte é uma ferida feita de luz, dizia Georges Braque. Precisamos dessa luz, não apenas quem escreve, pinta ou compõe músicas, mas também aqueles que leem, veem quadros ou ouvem um concerto. Todos precisamos da beleza para que a vida nos seja suportável.” Releio esse trecho escrito pela espanhola Rosa Montero em seu A ridícula ideia de nunca mais te ver1, livro-remédio, que me guiou nos primeiros momentos do primeiro luto dos três que me pesam desde 2021.

Chego para a minha primeira Mostra Internacional de Teatro de São Paulo com o corpo machucado, mas aberto. Sou a Adriana que acompanha as danças de perto há quase 30 anos e que perdeu o pai e a mãe no espaço de um ano. É com esse corpo, com tudo que carrego nele, com meus ontens, hojes e amanhãs, que vou mergulhar na programação que dá a ver diferentes modulações das artes do corpo daqui e de fora. Lembro dos escritos da pesquisadora estadunidense Danielle Goldman quando recusa a divisão entre dança e vida cotidiana, ao afirmar que artistas foram ou são afetados em diferentes escalas pelos acontecimentos sociais e políticos de suas épocas. “Você não esquece seu ‘corpo de todo o dia’ na porta do estúdio ou do teatro e […] suas escolhas artísticas nunca estão inteiramente separadas do mundo social em que você vive2.”

É com meu corpo em luto que chego a São Paulo. Aceito o chamado e coloco-me inteiramente a serviço da maratona cênica de teatros, danças, performances, palestras, conversas, discussões, que um festival de porte mundial tem que oferecer nesses tempos de consumo desenfreado.

Sou representante das dobras reflexivas da mostra: os Olhares Críticos. A mim e aos meus sete colegas da Prática da Crítica cabe nos valermos da performatividade das palavras para traduzir a avalanche de sensações que o corpo a corpo com as obras de arte detona no público. Somos guiados pelas mãos sábias da professora, poeta e pesquisadora Leda Maria Martins e de sua atenta escudeira Natasha Corbelino, curadora e cocuradora do recorte teórico da programação. Somos um grupo que dá liga imediata, que acolhe uns aos outros, que troca, toca, abraça, escuta.

No arranjo construído por mim diante de uma mostra tão vasta, tenho seis dias de trabalho pela frente. Procuro preencher ao máximo cada instante, num misto de curiosidade, fidelidade aos compromissos e chance de, por instantes, esquecer-me da saudade.

“O luto não é etéreo; ele é denso, opressivo, uma coisa opaca. O peso é maior de manhã, logo depois de acordar: um coração de chumbo, uma realidade obstinada que se recusa a ir embora3”, alerta Chimamanda Ngozi Adichie em seu Notas sobre o luto, livro-relato escrito logo após a morte de seu pai, em 2020.

Crio para mim um programa performativo4 de observação dos trabalhos em questão. Desejo que minha fruição não se restrinja à visualidade. Busco uma combinação de sentidos para penetrar na experiência estética que se apresenta, engajando todo o meu corpo, rompendo com a hegemonia da visão. Em vez do olhar passivo, quero convocar todos os meus sentidos, em busca das nuances da existência, abrindo as portas da percepção, para vivenciar a obra de forma física. Professo o uso da lente poética proposta pela historiadora francesa da dança Laurence Louppe em seu Poétique de la danse contemporaine: “A poética procura identificar o que, em uma obra de arte, pode nos tocar, trabalhar nossa sensibilidade, ressoar na imaginação5.” Para Louppe, a obra de arte é um diálogo, no qual o observador está intimamente implicado na obra que analisa, com liberdade para “viajar, sem parar, entre o discurso e a prática, o sentir e o fazer, e a percepção e a execução6.”

A ideia de leitura cinestésica se adensa mais com a visita, logo no primeiro dia da temporada, à exposição Lygia Clark: projeto para um planeta, retrospectiva em cartaz na Pinacoteca de São Paulo. Revejo criações (e releio textos) em que Clark quer transformar o espectador em participador, sujeito de seu próprio ato estético, capaz de fazer parte da criação da obra e não apenas contemplá-la passivamente. Uma dramaturgia que se completa no outro, oferecendo novas experiências subjetivas ao público. A arte encontrando a vida, como desejou a artista a partir dos anos 1960, até sua morte em 1988.

“É preciso que a obra não se complete em si mesma e seja um simples trampolim para a liberdade do espectador-autor”, escreveu Clark num trecho do manuscrito A propósito da magia do objeto7.

Seis dias, 16 experiências poéticas-críticas-políticas, duas exposições, uma aula com o filósofo referência maior dos estudos pós-coloniais, o camaronês Achille Mbembe. Uma viagem intensa por linguagens polissêmicas, ritualizações, legados afro diaspóricos, culturas dos povos originários, encontros com corpos oprimidos/perseguidos, incorporações, transes, radicalidades estéticas, gestos políticos.

A cada início de apresentação, a voz oficial do festival desejava “uma boa experiência” para a plateia. E a cada vez que eu ouvia essa recomendação sempre me vinha à cabeça um trecho das pesquisas de Eleonora Fabião, citando Victor Turner, sobre o corpo do público transformado pela experiência da performance.

“Em Do Ritual ao teatro, o antropologista Victor Turner entrelaça diferentes linhas epistemológicas do vocábulo experiência [grifo da autora] e esclarece: etimologicamente a palavra inclui os sentidos de risco, perigo, prova, aprendizagem por tentativa, rito de passagem. Ou seja, uma experiência, por definição, determina um antes e um depois, corpo pré-experiência e corpo pós-experiência8.”

Ao longo dos dias, as peças foram abrindo diferentes estados corporais em mim. Houve, de fato, um corpo pré-experiência e um corpo pós-experiência. Encarei as apresentações como experiências nos sentidos apontados por Turner. E a maior surpresa de toda a temporada foi ter sido tocada de forma mais completa e aguda nesses dias todos justamente por uma performance construída apenas por sonoridades. S O N O R I D A D E S. No meu ranking pessoal da MITsp 2024, o maravilhamento mais profundo veio de um mergulho onde eu menos esperava: Abissal, peça do artista do corpo Panamby, na programação do Laboratório de Pedagogia da Performance, dentro da Ações Pedagógicas do festival, me carregou para outro espaço-tempo.

Já estava no meu penúltimo dia de festival, quando no meio da tarde, entramos naquele que, para mim, é o maior símbolo de resistência do teatro contemporâneo em São Paulo: o Teatro Oficina Uzyna Uzona. A aura revolucionária de Zé Celso Martinez Corrêa paira naquele galpão em formato de passarela comprida, com uma árvore frondosa plantada no centro da cena. Alguma coisa acontece em meu coração quando estou ali. E voltou a acontecer com mais força a partir da leitura cuidadosa da curadora Dodi Leal do texto de apresentação da performance. As palavras que agora releio no programa oficial da mostra foram chegando em mim lentamente: aparição sônica, canto de línguas d’água, fundura, firmamento, processos de cuidado e luto em massa, abismo sem fim, mar onde corpas pretas se encantaram, tráfico de pessoas, fugas, exílios, céu preto profundo, ancestralidade difusa, escuro líquido, blecaute, vozes esculpindo labirintos no tempo, vista turva, espaço germinativo, criaturas impossíveis.

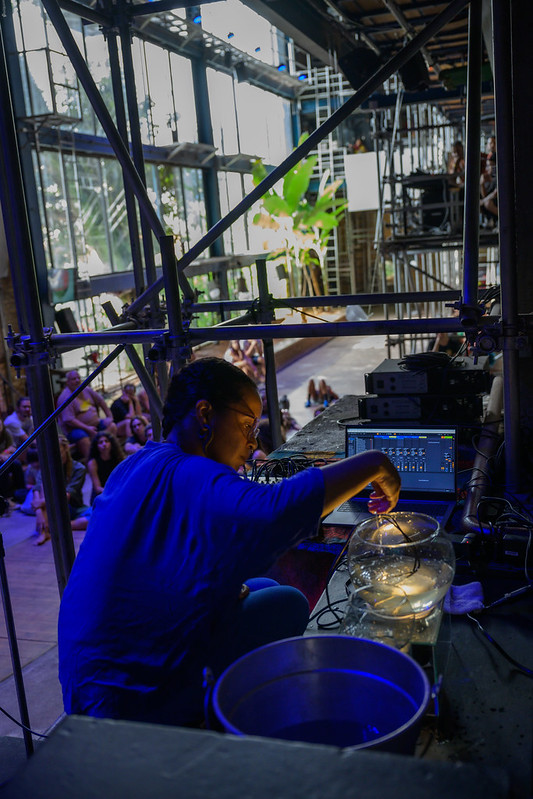

Num canto discreto, Panamby assume sua mesa de som, com microfones à frente, e dali vai criando seu encantamento sonoro. O magnetismo dos sons penetra por todos os poros e vai tomando conta do corpo por inteiro. O corpo em estado de escuta. Um mergulho no oceano. As águas que banham. Proteção na barriga da mãe. O canto da sereia que embala. A mãe que abraça e cuida. A delicadeza. Uma viagem às profundezas mais profundas do eu. O gelo pingando na bacia. A materialidade dos sons. Arrebatamento. E a água escorrendo dos meus olhos. Pingando e limpando. Pingando e curando. Queria morar naquele som, naquele sonho, carregar todos os meus amores para lá.

“Debaixo d’água protegido salvo fora de perigo

Aliviado sem perdão e sem pecado

Sem fome sem frio sem medo sem vontade de voltar9”, profetizou Arnaldo Antunes na música que não saiu da minha mente ao final de Abissal.

Já em casa, no processo de escrita, folheio o livro Performances do tempo espiralar da rainha Leda Maria Martins, e ouço seu sussurro, dizendo:

“Geralmente adereçamos as imagens na sua qualidade visual, privilegiando o olhar, a janela da alma, como evocavam os gregos. Mas as imagens podem ser também sonoras e cinéticas e essas suas qualidades contíguas. […] o convite a ver é precedido pelo convite a escutar, pois também nos revelam a formação e o registro de imagens que se apresentam aos nossos olhares e à nossa escuta. Essa interdependência é relevante e convida à expansão não apenas de nossos olhares, mas também de nossa capacidade de ouvir e de toda a nossa percepção sensorial10.”

A radicalização dos sentidos e dos sentires vivida no esgarçamento dos limites psicofísicos criado por Panamby me pegou de jeito, mas não foi só. Entreguei-me sem desconfiança e com total liberdade a duas outras experiências cênicas sentidas por mim como ritos de purificação de fato, ambas, não por acaso, da MITbr – Plataforma Brasil da mostra. Ané das Pedras, da Coletiva Flecha Lançada Arte, aconteceu na área verde que serpenteia a Biblioteca Mário de Andrade, no Centrão de São Paulo. A artista indígena Barbara Matias é quem rege a performance inspirada num ritual dos nativos da aldeia Kariri-Xocó, de Alagoas, acompanhada pela liderança espiritual Idiane Crudzá. Carregando um cesto coalhado de pedras enquanto agita seu chocalho, ela escolhe alguém do público, olhando-o de bem próximo, para, em seguida, oferecer uma pedra do cesto. Para o povo Kariri, ensina o programa da MITsp, as pedras são seres vivos que sentem e falam. Em tempos difíceis, os indígenas vão até o terreiro, recolhem a pedra, conversam com ela, para depois a devolverem à natureza.

Desejo com força receber uma pedra também. Barbara me olha e me entrega um pequeno rochedo. Embalo-o nas minhas mãos como quem cuida da mãe doente. Recebo a energia do ser mineral. O céu fica cinza, os pingos caem com força e todos seguem em cortejo debaixo das árvores. Crudzá entra na cena, aproxima-se de quem já tem sua pedra, cochicha algo ao pé do ouvido, uma espécie de reza, penso eu com meus códigos limitados. O ritual se repete com algumas pessoas do entorno. A chuva lava tudo enquanto somos convidados a enterrar nossas pedras num buraco e, em seguida, a começar a dançar, a bater nossos pés na terra dura em roda e a cantar. Estou molhada e me sinto leve.

Num outro dia, o descarrego é embalado pelas macumbarias dançantes e sonoras da Lança Cabocla, plataforma de aparições cênicas e audiovisuais que apresenta uma performance de mesmo nome. Aqui, de novo, vários sentires e sentidos são aguçados. Somos levados aos porões mais recônditos do Centro Cultural São Paulo, onde o clima de terreiro de umbanda já está instaurado. Pouca luz, plantas curativas, velas, cheiros, uma ambientação visual e sonora construída em seus mínimos detalhes e que convida à imersão multissensorial. Dança-ritual. Dança-limpeza. Dança-desafogo. Abeju Rizzo, Inaê Moreira e Tieta Macau nos envolvem com seus giros movidos pela performatividade dos sons criados ao vivo por Runa Francisc. O cheiro da arruda entra pelas narinas e toma todo o corpo. Memórias de benzedeiras. Bênção, proteção, passe, limpeza são as palavras que grudam em mim após a sessão.

Também na Plataforma Brasil, Dança Monstro, da turma tarimbada da Cia. dos Pés de Alagoas, dirigida por Telma César, tem a mesma vibração de uma dança capaz de carregar (literal e metaforicamente) o corpo de quem assiste para o centro da cena. Uma experiência física amparada pela proximidade dos corpos do trio de intérpretes (Joelma Ferreira, Magnun Angelo e Reginaldo Oliveira), que recebe o público totalmente nu, com passos ritmados, que vão se transmutando em estados físicos variados, mas sempre intensos, turbinados por paisagens sonoras marcantes. Bate aquela alegria explosiva do corpo, capaz de remexer tudo por dentro.

Outro momento vertiginoso da mostra foi o mais novo ecossistema coreográfico de Alejandro Ahmed com seu Grupo Cena 11, de Florianópolis, EU NÃO SOU SÓ EU EM MIM – Estado de natureza – procedimento 01. Alejandro é um artista singular na cena da dança brasileira, um obstinado e sofisticado criador de conceitos e ideias. A coerência e a robustez da pesquisa unindo corpos e tecnologia – que dessa vez conta até mesmo com dispositivos estruturados na inteligência artificial – e entrelaçando dança e ambiente fazem da nova peça mais um trabalho engajador de diferentes sentidos da plateia. Ninguém sai do teatro indiferente ao que passou ali. Gostando ou não, entregando-se ou não.

Encontro muitas pistas da nova obra em Matéria escura, trabalho do Cena 11 que estreou em 2021, na internet, reinventando e desestabilizando a noção maçante de dança mediada por telas, tão difundida na pandemia. A dramaturgia cinética, conceito cunhado por Alejandro, de múltiplas temporalidades se revela na forma nada hierárquica em que movimentação física vigorosa, texto, sons, iluminação, captação de imagens de celulares espalhados em todas as direções, projeções, objetos cenográficos se relacionam, tomando a cena de forma alucinante. No canto esquerdo do palco, é simbólico ver o diretor orquestrando e mixando tudo, diante de sua mesa de edição. Alejandro e toda a equipe do Cena 11 oferecem ao público uma viagem trepidante.

E como se espera de um festival das artes cênicas expandidas do porte da MitSP, houve toda uma curadoria atravessada pelas questões políticas do nosso tempo. Obras sem qualquer acanhamento de assumirem o lugar do corpo como manifesto ou denúncia. Broken Chord [Acorde Rompido], dos sul-africanos Gregory Maqoma e Thuthuka Sibisi; a Trilogia Hamartia do artista multimídia sul-coreano Jaha Koo; Profético (nós já nascemos), da coreógrafa Nadia Beugré, da Costa do Marfim, com integrantes da comunidade transgênero de Abidjan; e Eunucos, das Irmãs Brasil (Vini Ventania e Vitória Jovem), são experiências estéticas que se tornam políticas ao conseguirem desafiar contracolonialmente valores e convicções do status quo e do próprio espectador.

Nessa linhagem poética política acrescento ainda dois outros trabalhos que me capturaram no lugar do luto. No solo Wayqeycuna [Meus Irmãos], o artista interdisciplinar argentino Tiziano Cruz nos carrega pelas mãos para um passeio nos recantos de seu vilarejo natal, nas montanhas do norte da Argentina. Delicado e respeitoso com a memória de sua família exposta em materiais pessoais de arquivo, Tiziano escancara, no entanto, a perversidade do mundo neoliberal, o apagamento e a falta de perspectivas de culturas originárias, a elitização do mercado das artes e o privilégio de classe.

Finalmente, na derradeira noite do meu percurso pela MITsp, meu corpo se comoveu inteiro diante de Contado pela minha mãe, do coreógrafo e dançarino libanês Ali Chahrour, que retrata, com dureza e beleza, aquela que deve ser a maior dor vivida por alguém, a experiência da ordem do indizível: o desaparecimento de um filho. Tudo neste trabalho dilacerante de dança, canto e muitos silêncios parece estar no lugar exato para contar histórias de famílias dizimadas por guerras, incluindo a família dos artistas que estão em cena. Se os relatos recolhidos por Chahrour retratam o absurdo de vidas destroçadas por conflitos na Síria e no Líbano, para o público brasileiro a conexão com as mães das periferias das grandes cidades do país que sofrem pelos assassinatos de seus filhos, quase todos pretos e pobres, se faz imediata. Lá como aqui não há palavras que dão conta de tanto sofrimento. Talvez só a arte, como ensina belamente a trupe de libaneses.

1 MONTERO, Rosa. A ridícula ideia de nunca mais te ver. São Paulo: Todavia, 2013, p.29.

2 GOLDMAN, Danielle. I Want to be Ready: Improvised Dance as a Practice of Freedom. The University of Michigan Press, 2010, p.9.

3 ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Notas sobre o luto. São Paulo: Cia das Letras, 2021, p.41.

4 Segundo Eleonora Fabião, o programa performativo é o enunciado da performance: um conjunto de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos sem ensaio prévio.” Em FABIÃO, Eleonora. Programa performativo: o corpo-em-experiência. Revista Lume, n4. Dez, 2013.

5 LOUPPE, Laurence. Poétique de la danse contemporaine. Paris : Contredanse, 2000, p. 19.

6 Ibid.

7 CLARK, Lygia. Catálogo da exposição individual, Fundação Nacional de Artes (Funarte), 1980.

8 FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea, in Próximo ato: Teatro de grupo, org. Antonio Araújo; José Fernando Peixoto de Azevedo e Maria Tendlau. São Paulo: Itaú Cultural, 2011, p. 240.

9 Debaixo d’água, Arnaldo Antunes, 2012.

10 MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021, p.77.